Actualité Météorologie, Astronomie

-

Météorologie en générale/Les giboulées

- Par

- Le 24/11/2020

- Dans Météorologie en générale

Les giboulées (souvent dites " de mars ") sont liées au passage de l'hiver au printemps. Ces brèves et brusques averses sont accompagnées par du vent, des fortes pluies, de la neige, de la grêle, du grésil ou encore de la neige fondante. Elles entraînent généralement un brusque refroidissement à leur passage. Au contraire, lors d'une éclaircie entre deux giboulées, le soleil donne l'impression d'un temps agréable et doux.

Formation des giboulées

La formation des giboulées est liée à l'instabilité de l'atmosphère. Celle-ci est globalement liée à l'écart de température entre les basses couches de l'atmosphère (1500 premiers mètres) et la moyenne troposphère (autour de 5000 mètres d'altitude).A la fin de l'hiver, l'air froid persiste en altitude, tandis que les basses couches se réchauffent progressivement avec le rayonnement solaire. Lorsque l'écart de température entre ces deux couches devient important, l'instabilité génère de puissants courants ascendants, formant des nuages instables : cumulus imposants (cumulus congestus) et cumulonimbus.Le phénomène des giboulées survient habituellement entre février et avril, souvent associé à un flux de nord-ouest ou nord en altitude. Les giboulées peuvent même s'observer jusqu'au mois de mai, correspondant parfois aux chutes de neige tardives. Sur les continents, elles sont plus nombreuses et plus actives en journée, lorsque le soleil a accentué le réchauffement des basses couches, augmentant ainsi l'instabilité.

Des nuages à précipitations multiples

Les nuages de giboulées sont des nuages instables et très développés verticalement, de type Cumulus Congestus et Cumulonimbus. D'autres Cumulus plus petits, en cours de développement, sont également présents dans le ciel (souvent dans des accalmies entre les averses), renforçant l'impression chaotique et incertaine de ce type de temps.Les averses, et plus particulièrement les giboulées, se manifestent par une variation rapide et brutale de l'intensité et de la nature des précipitations. Les nuages responsables de ces giboulées sont le siège de puissants courants ascendants qui favorisent le grossissement des cristaux de glace et permettre le développement du grésil ou de la grêle.De plus, l'air étant très froid en altitude, lorsque les précipitations se déclenchent, la température chute brutalement au niveau du sol. Si cette baisse est suffisamment importante, la neige peut même remplacer la pluie.

Quelques situations à giboulées

Giboulées vues par le satellite Météosat 8 (composition colorée) le 19 mars 2007 à 12H00 UTC

Sur cette image satellite, on observe une traîne très active sur le proche Atlantique, les Iles Britanniques et la France, caractérisée par la présence de nombreux petits points blancs. Il s'agit de cumulus congestus, de cumulonimbus isolés, en ligne ou soudés (les amas nuageux sont alors plus importants, comme en Bretagne, Aquitaine, dans le Nord et le Golfe de Gascogne). Les nombreuses averses s'accompagnent parfois de coups de tonnerre du Nord à la Bretagne et à l'Aquitaine. Aux giboulées, qui apportent du grésil et de la neige jusqu'en plaine, s'ajoutent de violente rafales de vent d'ouest ou nord-ouest. On relève des pointes à 140 km/h sur la Pointe de Socoa (vers St Jean de Luz), 133 km/h sur l'île de Groix et 130 km/h sur l'île d' Ouessant.

Giboulées vues par le satellite NOAA 16 (composition colorée) le 22 mars 2004 à 10H 54 UTC

Sur cette image, une traîne très active concerne le proche Atlantique et l'Europe du Nord-Ouest, avec à nouveau ces petits points blancs. Les averses sont donc nombreuses. On observe des giboulées de grésil en plaine et de neige en montagne, à basse altitude. L'après-midi du 22 mars, l'instabilité se renforce avec l'apparition de la grêle et la multiplication des averses parfois accompagnées d'orages, tandis que de fortes rafales de nord-ouest balaient le littoral, du Cotentin au Pays Basque.

Où et quand se produisent les giboulées en France ?

La climatologie des giboulées peut s'estimer à partir des observations de grêle. Ces précipitations accompagnent en effet principalement les giboulées (hormis quelques orages puissants d'été). La fréquence des giboulées reste toutefois supérieure à celle de la grêle.

Le tableau suivant illustre la répartition annuelle moyenne des jours de grêle sur la période 1971-2000. La grêle restant un phénomène rare en un lieu donné, les valeurs présentées semblent faibles alors que les stations sélectionnées sont situées dans les régions les plus touchées par la grêle.Répartition annuelle moyenne du nombre de jours de grêle (moyenne 1971-2000) (fichier PDF, 34 Ko)

Pour la plupart des stations présentées, la grêle est surtout observée de février à avril (voire mai). Une seule exception : Brest, avec un maximum en hiver. Elle s'explique par la proximité de l'océan plus doux que l'air des basses couches de l'atmosphère au-dessus des continents. Cette douceur maritime a tendance à renforcer l'instabilité de l'atmosphère au plus froid de l'hiver.

Les façades maritimes (Manche : Brest, Lille ; Atlantique : Biarritz ; Corse : Ajaccio) sont les plus exposées. Les régions situées au Nord de la Loire (Metz) et plus particulièrement le Nord-Ouest (Rouen, Trappes) sont touchées significativement. D'autres stations plus isolées, situées sur les contreforts du Massif Central (ou des Alpes) connaissent également un nombre notable de jours de grêle. En revanche, les régions du Sud de la France et plus particulièrement les régions méditerranéennes (hors Corse) ne sont qu'exceptionnellement touchées par les giboulées.

-

Météorologie en générale/La neige en plaine

- Par

- Le 24/11/2020

- Dans Météorologie en générale

La neige en plaine en questions

Si chaque hiver la neige est attendue avec impatience par les amateurs des sports d'hiver et les enfants, elle est en revanche plutôt redoutée en plaine, notamment par tous ceux qui doivent prendre le volant.

A quelle période de l'année neige-t-il généralement ?

Sur les massifs montagneux, la neige peut déjà faire de brèves apparitions dès fin août-début septembre au-dessus de 2 000 à 2 500 m d'altitude. En plaine, on rencontre fréquemment des épisodes de neige dès la deuxième quinzaine du mois de novembre jusqu'en mars ou avril, parfois même au mois de mai.

Lire aussi : Premiers flocons précoces pour la saison ? (article du 3 décembre 2014)

Comment se forme la neige ?

Il s'agit de précipitations solides qui tombent d'un nuage et atteignent le sol lorsque la température de l'air est négative ou voisine de 0 °C. Ces cristaux de glace s'agglomèrent et forment des flocons. Leur forme varie en fonction de la température et de l'humidité au sein du nuage. On distingue 3 formes types : les étoiles, les plaquettes, les aiguilles et colonnes. Sous nos latitudes, la neige tombe en plaine par une température sous abri le plus souvent comprise entre -5 °C et +1 °C.

La température est-elle le seul paramètre déterminant pour prévoir la neige ?

La température est bien le paramètre clef de la prévision des chutes de neige. Non seulement la température de l'air près du sol, mais aussi celles du sol et de la masse d'air sur plusieurs kilomètres d'épaisseur.D'autres paramètres entrent également en jeu et déterminent la qualité de la neige : l'humidité de l'air et le vent.

Existe-t-il plusieurs sortes de neige ?

On peut distinguer trois types de neige selon la quantité d'eau liquide qu'elle contient : la neige sèche, la neige humide et la neige mouillée.La neige sèche ne contient pas d'eau liquide. Légère et poudreuse, elle est fréquente en montagne où elle tombe souvent par température nettement inférieure à 0 °C.La neige humide, ou collante, tombe par température légèrement positive. Elle contient un peu d'eau liquide, ce qui la rend collante ou pâteuse et assez lourde. C'est la plus fréquente en plaine et la plus indésirable.La neige mouillée tombe par température nettement positive (entre +1 °C et +3 °C) et contient, pour cette raison, beaucoup d'eau liquide. Très lourde, elle est facilement évacuée par le trafic routier, mais peut aussi fondre puis regeler sous forme de plaques de glace.

Lire aussi : Pluie, neige, pluie verglaçante : quelles différences ?

Pourquoi la neige collante et la neige mouillée sont-elles si indésirables ?

Ce sont des neiges qui provoquent souvent d'importants dommages et des perturbations.La neige collante adhère très facilement à tout ce qu'elle rencontre en tombant : câbles électriques, caténaires de la SNCF, etc. Lorsqu'il en tombe plusieurs centimètres, elle provoque de sérieux dégâts : sous le poids de cette neige lourde, les toitures et les serres peuvent s'effondrer et les branches des arbres se rompre. Ce type de situation est assez fréquent dans le sud de la France. Mais une chute de seulement quelques centimètres suffit elle aussi à perturber gravement le trafic routier, ainsi que les circulations aérienne et ferroviaire.

Comment limiter les effets des neiges collante et mouillée ?

En anticipant les épisodes de neige. La carte de vigilance, lancée en octobre 2001 par Météo-France, intègre les chutes de neige. En cas d'épisode de neige significatif, donc potentiellement dangereux, elle informe la population et les pouvoirs publics, ce qui permet de mettre en place des mesures préventives.Des seuils de hauteur de neige ont été établis par région, selon la densité de la population et les conséquences potentielles locales. Les régions sont en effet diversement acclimatées à la neige : 5 cm de neige perturberont par exemple davantage Paris ou Perpignan que Grenoble ou Tarbes. Les agglomérations, surtout celles situées en plaine, ne sont en général pas conçues pour vivre avec de la neige. Elles sont donc particulièrement vulnérables. La carte de vigilance rappelle également les précautions à prendre pour se protéger chez soi ou lors de ses déplacements.

La prévision est généralement plus facile en montagne, car les températures y sont nettement plus basses qu'en plaine ; elles se situent donc moins souvent autour de cette limite de 0 °C. Il en est de même pour certaines grandes villes réputées pour leur enneigement. La prévision de la neige est ainsi plus aisée sur Chicago ou Moscou que sur Paris car les températures basses qui y règnent ne laissent guère de place au doute : les précipitations sont le plus souvent neigeuses.

Quelles sont les difficultés de la prévision de neige en plaine ?

Une situation à neige, c'est d'abord une perturbation avec deux masses d'air en conflit, de l'air froid d'un côté, de l'air doux et humide de l'autre. Pour prévoir la neige et déterminer sa qualité, les prévisionnistes doivent d'une part évaluer l'activité et l'évolution de la perturbation, d'autre part estimer le plus précisément possible les températures de l'air et du sol. La prévision devient difficile lorsque la température avoisine 0 °C car l'eau peut facilement et rapidement passer de l'état liquide à l'état solide et inversement.Enfin, la prévision de la neige en plaine ne concerne pas seulement celle des chutes de neige. Elle englobe aussi celle de l'évolution de la couche déjà déposée : son maintien au sol, sa fonte, son regel possible si elle est humide et la formation de plaques de verglas, l'évolution de son épaisseur et de sa qualité, la durée et la vitesse d'évolution entre ces différents états.

Quels sont les moyens utilisés par les prévisionnistes pour prévoir la neige ?

Nous utilisons les résultats des modèles de prévision (simulations informatiques du comportement de l'atmosphère), que nous confrontons, bien évidemment aux observations. L'imagerie issue des satellites et des radars est également d'une grande utilité, car elle donne des informations précises sur l'étendue des zones qui donnent des précipitations, leur intensité, leur vitesse de déplacement, ainsi que la probabilité qu'elles tombent sous forme de neige et tiennent au sol. Tout cela nous permet de corriger les résultats des modèles.Si le modèle prévoit par exemple de la neige sur Paris, on pourra, grâce aux images satellite et radars, estimer plus précisément l'heure de son arrivée sur la capitale. Les radars ne permettent toutefois pas de distinguer la pluie de la neige. Il revient alors aux prévisionnistes de déterminer s'il s'agit, ou non, de neige.

On peut donc prévoir de la neige dès que la température au sol est inférieure à 0 °C ?

Ce n'est pas si simple, car la chute de neige est un phénomène assez complexe. Lorsqu'il neige en plaine en France, la température au sol est, il est vrai, le plus souvent comprise entre -5 °C et +1 °C. Mais la neige peut aussi tomber, plus rarement, par des températures assez nettement positives : la neige se forme en altitude et évolue au sein des masses d'air qu'elle rencontre lors de sa chute ; si la température de l'air devient positive à moins de 300 m du sol, les flocons n'ont pas le temps de fondre et ils atteignent le sol ; c'est pourquoi des chutes de neige sont également possibles avec des températures comprises entre +1 °C et +3 °C.À l'inverse, si les flocons de neige rencontrent au cours de leur chute une épaisse couche d'air à température positive puis à nouveau de l'air à température négative près du sol, il peut alors pleuvoir par température négative. Il s'agit alors de pluie verglaçante, qui constitue un danger encore bien plus important que la neige, car le sol devient une véritable patinoire.

Lire aussi : Qu'est-ce qu'une pluie verglaçante ?

Existe-t-il d'autres types de chutes de neige par température positive ?

Oui, la neige dite par « isothermie ». C'est un phénomène local délicat à prévoir : lorsque les précipitations sont à la fois soutenues et durables, elles arrivent à abaisser progressivement la température de l'air qu'elles traversent jusqu'à 0 °C. La neige fond alors à des altitudes de plus en plus basses et finit par atteindre le sol. L'isotherme 0 °C (altitude à laquelle la température de l'air atteint 0 °C) s'abaisse ainsi progressivement jusqu'au voisinage du sol. Les chutes de neige par isothermie sont peu fréquentes en plaine. On a observé des épisodes de ce type en janvier 1980 à Carcassonne, en février 1983 à Landivisiau, en janvier 1992 à Perpignan, en décembre 1997 sur la région parisienne, et, plus récemment, en décembre 2009 dans la Nièvre.

Peut-il neiger sur les côtes méditerranéennes ?

La neige dans les régions méditerranéennes n'est pas si rare que l'on pourrait le penser. Sur 32 hivers (1970-71 à 2001-2002), on relève ainsi 25 épisodes majeurs, avec une hauteur de neige au sol supérieure à 10 cm à basse altitude dans les régions Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur. On y a également enregistré des hauteurs de neige au sol supérieures à 50 cm à moins de 500 m d'altitude en 1970, 1981, 1986, 1992 et 2001.La neige, souvent de type mouillée dans ces régions, peut ainsi paralyser ces départements peu habitués à y faire face. Par ailleurs, lorsque la neige est sèche ou peu humide, le mistral favorise la formation de congères, catastrophiques pour le réseau routier.

-

Météorologie en générale/Les avalanches

- Par

- Le 24/11/2020

- Dans Météorologie en générale

Le manteau neigeux

-

Météorologie en générale/La neige et ses transformations

- Par

- Le 24/11/2020

- Dans Météorologie en générale

La naissance des cristaux

Les cristaux de neige naissent et se développent au sein des nuages à température nettement négative. Sous l'action de mouvements ascendants au sein de l'atmosphère, de la vapeur d'eau provenant des couches basses de l'atmosphère remonte vers des couches atmosphériques d'altitude plus élevée. Elle s'y condense alors sur les microscopiques poussières en suspension dans l'air, soit sous la forme de micro-gouttelettes d'eau en surfusion(1) soit sous celle d'un microscopique germe(2) de glace : c'est la naissance du cristal. Débute ensuite sa phase de croissance : de la vapeur d'eau continue à se condenser sur le germe de glace initial, en provenance des micro-gouttelettes d'eau liquide surfondue également présentes dans le nuage, par effet Bergeron. La taille du cristal passe ainsi de quelques micromètres(3) à quelques millimètres. Sa forme dépend principalement de la température à laquelle il se développe. On observe trois formes types : les étoiles, les plaquettes, les aiguilles et colonnes.

Lire aussi : Tous les cristaux de neige ont-ils une forme d'étoile ?

Du cristal à l'eau vive : un matériau " vivant "

La neige est un matériau en constante évolution. Depuis leur accumulation au sol jusqu'à leur fonte, les cristaux de neige se transforment sous les effets conjugués de différents paramètres météorologiques, comme le vent, la température, l'humidité, l'ensoleillement, la pluie, etc. Ces transformations - ou métamorphoses - sont continues. Lorsque la température de la neige est inférieure à 0 °C, les cristaux de neige fraîche évoluent vers des formes granuleuses, arrondies ou au contraire anguleuses, dont le diamètre varie généralement entre 0,2 et 2 mm. Lors de la fonte, la température de la neige est de 0 °C et l'eau liquide, alors présente dans la neige, transforme les grains de neige en gros grains arrondis.

Lire aussi : Pluie, neige, pluie verglaçante : quelles différences ?

La collection de photographies ci-après présente les principaux types de grains de neige. On peut les regrouper en deux grandes familles : la neige récente et la neige évoluée.

Les clichés ont été pris en chambre froide sous une loupe binoculaire par les chercheurs du Centre d'études de la neige de Météo-France.

Neige récente

De quelques heures à quelques jours après la chute de neige, selon les conditions météorologiques (avant tout la température et le vent).

Étoile de neige fraîche. Plusieurs millimètres de longueur et quelques centièmes de millimètres d'épaisseur. Ces belles étoiles forment une couche de neige poudreuse, plus ou moins légère selon la température de l'air et la force du vent durant la chute.(Agrandir l'image) Plaquette hexagonale. Autre forme classique de neige fraîche. Elle se forme dans le nuage à partir d'un germe initial, puis croît par condensation progressive de vapeur d'eau autour de celui-ci et dans son plan.(Agrandir l'image)

Aiguilles et colonnes. Ces deux types de neige fraîche se caractérisent par leur forme très allongée, assez irrégulière dans le cas des aiguilles (voir photo), mais de section hexagonale régulière, plus importante et creuse dans le cas des colonnes.(Agrandir l'image)

Neige roulée. Une chute de neige est rarement composée uniquement d'étoiles ou de plaquettes ou d'aiguilles parfaites comme sur les photos. Très souvent, les cristaux de neige fraîche sont recouverts de petites pustules de glace. Ce givrage se produit dans le nuage par congélation directe de petites gouttelettes d'eau liquide en surfusion sur le cristal.(Agrandir l'image) Particules reconnaissables. Des contours émoussés avec des formes souvent allongées. On distingue encore parfois la silhouette du cristal d'origine. Cette neige est récente, d'aspect encore poudreux, parfois un peu lourde pour skier. C'est le premier stade d'évolution après la neige fraîche.(Agrandir l'image)

Neige évoluée

Même recouverte par d'autres couches plus récentes, la neige se modifie au fil des jours, en fonction des conditions météorologiques. En creusant un trou dans la neige, on observe une succession de couches : certaines sont dures, d'autres restent tendres. En observant de la neige ancienne à la loupe, on distingue de petits grains (quelques dixièmes de millimètre) aux formes variées. Cette neige a donc évolué depuis qu'elle est tombée.

Grains fins. Petits grains bien soudés entre eux, formant des couches compactes, faciles à découper. C'est la neige idéale pour fabriquer un igloo. Ces grains fins sont souvent formés par l'action du vent : arrachés de la surface, les cristaux se brisent lors des chocs répétés et se redéposent, plus petits, en formant des rides, voire des vagues de plusieurs dizaines de centimètres de hauteur, ainsi que des corniches sur les crêtes.(Agrandir l'image) Grains à faces planes. Vieille neige restée meuble. Les liaisons entre ces grains sont très faibles : il est impossible d'en faire une boule. On dit parfois que cette neige ressemble à du sucre en poudre. Une fois enfoui sous une nouvelle chute de neige, ce type de neige constitue une couche fragile, souvent à l'origine de déclenchements d'avalanche (de type plaque).(Agrandir l'image)

Gobelets. Vieille neige restée meuble, rappelant les grains à faces planes, mais avec encore moins de consistance : cette neige coule toute seule du godet d'une pelle lorsque l'on essaye d'en ramasser, elle ressemble à du gros sel bien sec. Une fois enfouie sous de nouvelles chutes de neige, elle constitue, comme les grains à faces planes, une couche très fragile, souvent à l'origine de déclenchements d'avalanche de plaque.(Agrandir l'image)

Grains ronds. Neige qui a été humidifiée sous l'effet du soleil ou de températures douces ou bien encore de la pluie (fonte). Cette neige est soit molle – plus ou moins selon la quantité d'eau liquide qu'elle contient – soit au contraire très dure si elle a regelé. Dans le premier cas, les skieurs la nomment « neige de printemps » ou « neige transformée ». Propre à la glisse, elle est souvent qualifiée de « juste revenue », « velours » ou encore « moquette ». En fin d'après-midi, cette neige se transforme en « soupe ». Dans le second cas, on parle de « croûte de regel », très fréquente le matin au printemps après une nuit claire.

Neige de culture

La neige de culture est une neige produite artificiellement en projetant dans un air à température négative de minuscules gouttelettes d'eau qui vont geler avant de retomber au sol. Pour la fabriquer, il faut des températures froides (inférieures à -4 °C) et un air le plus sec possible. Les nivoculteurs obtiennent des qualités de neige différentes selon les besoins. Très dure, elle fera une bonne sous-couche pour éviter l'érosion due aux skieurs ; douce, elle permettra de redonner un état de surface agréable pour la glisse après une journée fréquentée.(Agrandir l'image) 1 : c'est-à-dire à l'état liquide à une température inférieure à 0 °C2 : particule microscopique de glace3 : 1 micromètre = 10-6 m = 0,000001 mètre = 0,001 millimètre

-

Météorologie en générale/La Grêle

- Par

- Le 23/11/2020

- Dans Météorologie en générale

Description de la grêle

-

Météorologie en générale/Les pluies

- Par

- Le 23/11/2020

- Dans Météorologie en générale

Qu'appelle-t-on précipitations intenses ?

-

Météorologie en générale/Les vents régionaux

- Par

- Le 23/11/2020

- Dans Météorologie en générale

Qu'est ce qu'un vent régional ?

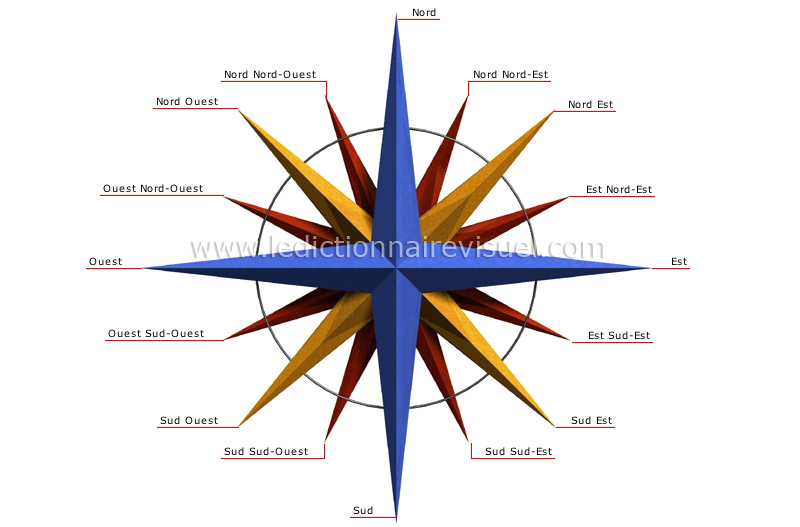

La direction et la vitesse du vent sont majoritairement imposées par les anticyclones et les dépressions. Dans l'hémisphère nord, le vent souffle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre autour d'une dépression et dans le sens des aiguilles d'une montre autour d'un anticyclone. Sa vitesse est proportionnelle à l'écart de pression entre deux points (on parle de « gradient » de pression). Cependant, le relief présent sur une zone donnée va canaliser l'écoulement d'air dans cette région. Des vents apparaîtront ainsi plus fréquemment dans certaines contrées et seront plus soutenus: il s'agit des vents régionaux. Ils deviennent alors de véritables acteurs du climat local.Certaines dénominations régionales du vent coïncident en réalité avec un vent de grande échelle. Par exemple, la bise est une appellation régionale courante du vent froid de secteur nord à nord-est et assez sec dans les régions du centre et l'Est de la France ainsi qu'en Suisse, soufflant surtout sur les contrées d'altitude.D'autres vents régionaux présentent en revanche des particularités en matière de vitesse et de direction qui les distinguent fortement du vent de grande échelle : ils révèlent l'existence d'une interaction entre certains facteurs topographiques et la situation météorologique à grande échelle. La moitié sud de l'Hexagone concentre l'essentiel des reliefs importants et c'est donc sur ces zones géographiques que les vents régionaux sont les plus courants.Le mistral, la tramontane, l'autan et les autres vents détaillés dans ce dossier appartiennent à cette catégorie.

Le mistral

Le mistral est un vent régional froid (surtout en température ressentie) et généralement sec, soufflant le jour à une vitesse moyenne de 50km/h avec des rafales supérieures à 100km/h. Il parcourt la basse vallée du Rhône et la Provence et envahit le littoral méditerranéen à partir de la Camargue.De secteur nord dans la vallée du Rhône, la direction du mistral devient de nord-ouest en région marseillaise, et d'ouest sur la côte varoise et la Corse.Ce vent régional, souvent plus fort en hiver et au printemps, peut durer plusieurs jours, voire plus d'une semaine.Son apparition est liée à la présence conjointe d'un anticyclone s'étendant de l'Espagne vers le Sud-Ouest à travers le golfe de Gascogne, et d'une dépression dans les parages du golfe de Gênes.La zone d'influence du mistral est liée au positionnement de cette dépression : lorsque la dépression se situe au nord du golfe de Gênes, le mistral touche également la côte d'Azur. Mais compte-tenu de sa direction de sud-ouest, on ne parle jamais de mistral dans la région niçoise.La situation la plus favorable à l'apparition du mistral est celle qui succède au passage d'un front froid pluvieux qui atteint la Méditerranée après avoir balayé l'ensemble de la France du nord-ouest au sud-est.

La tramontane

La tramontane est un vent violent et froid, de secteur ouest à nord-ouest parcourant les contreforts des Pyrénées et les monts du sud du Massif central.Ce vent régional présente des similitudes avec le mistral : il peut se lever en toute saison mais avec plus de vigueur en hiver et au printemps, et souffle par rafales pouvant dépasser 100km/h.

La situation météorologique amenant la tramontane est comparable à celle qui engendre le mistral :

une zone anticyclonique abordant l'Espagne et le sud-ouest de la France,

un flux de nord-ouest à nord (souvent sous forme d'un front froid) apporte de l'air froid vers les régions méditerranéennes, entre cet anticyclone à l'ouest et, à l'est, une dépression sur le golfe de Gênes ou la mer Tyrrhénienne.

La tramontane se forme également lors du déplacement vers l'est d'une perturbation circulant au-dessus de la Méditerranée occidentale. Les régions des îles Baléares ou du golfe du Lion se retrouvent couvertes par une dépression se creusant rapidement au sortir de la péninsule ibérique (en général en automne et au printemps). Des dépressions peuvent également s'y succéder au sein d'un flux s'écoulant du nord-ouest au sud-est en longeant l' anticyclone des Açores (généralement en hiver).

Le marin

Ce vent de sud-est souffle sur toute la zone littorale méditerranéenne. Il est généralement fort et régulier, parfois violent et turbulent sur le relief, très humide, doux et amène le plus souvent des précipitations abondantes. Il est plus fréquent au printemps et en automne.Il se charge d'humidité lors de son parcours au dessus de la Méditerranée. Il va ensuite la restituer sous forme de grisaille (nuages bas, brume, brouillards) et de pluies, sur les hauteurs qui bordent la mer : les versants sud-est de la Montagne Noire, les Corbières, les contreforts des Cévennes et les premières hauteurs provençales.Le marin accompagne les épisodes de fortes pluies méditerranéennes. Lorsqu'il ne s'accompagne pas de pluie, on l'appelle « marin blanc ».Le marin est lié à la présence d'un centre dépressionnaire sur la Méditerranée occidentale (Baléares, Golfe du Lion) ou vers la péninsule ibérique et d'un anticyclone vers les Alpes ou l'Europe Centrale. Le relief va ensuite canaliser ce vent, en lui faisant longer les côtes varoises et le renforcer de l'embouchure du Rhône au Languedoc-Roussillon.

L'autan

L'autan est un vent de sud-est turbulent, touchant le Midi toulousain et le Tarn. Sa trace peut être également observée jusqu'au Quercy et au Rouergue. Il constitue le prolongement du vent marin soufflant sur les côtes du Languedoc-Roussillon.Son origine est liée à l'effet de contournement des Pyrénées par l'est et à la canalisation par les vallées bien orientées : seuil du Lauragais-Garonne (pour la Haute-Garonne), vallées de l'Agout et du Tarn (pour le Tarn). Tout d'abord humide par ses origines méditerranéennes, il s'assèche par effet de fœhn, sous les versants nord des Corbières et de la montagne noire et devient le vent d'Autan. Il existe deux sortes d'Autan : l'autan blanc et l'autan noir qui sont rattachés à des situations météorologiques différentes.L'autan blanc est vent sec de beau temps souvent associé à des conditions douces (il souffle en effet du sud-est). Toutefois, en hiver, même si le mercure n'est pas très bas, la sensation est désagréable car la température ressentie est bien plus basse que la température sous abri. Il est associé à des conditions anticycloniques et donc à une masse d'air sèche. Quelquefois, il soufflera même seul, sans présence du Marin. L'autan blanc est généralement dû à la présence d'un anticyclone sur l'Europe Centrale, pouvant s'étirer jusqu'à la France.L'autan noir est un vent assez chaud souvent annonciateur de pluie, voire d'orages. Il peut être le prolongement d'un Marin ayant effectué un long parcours sur la mer en lien avec une perturbation méditerranéenne, et donc chargé en humidité. De même, il peut se lever à l'avant d'un système perturbé approchant par l'Espagne et le proche atlantique.Le vent d'autan dit « noir » est lié au positionnement d'une dépression sur l'Espagne et le Golfe de Gascogne ou en Méditerranée ; se déplaçant souvent vers l'est ou le nord-est. Bien que généré par des systèmes de mauvais temps, l'autan noir s'accompagne rarement de pluie car les Pyrénées et les Corbières auront tendance à générer un effet de fœhn marqué. L'autan se calme lorsque les premières pluies débutent.

La lombarde

Ce vent de sud-est à nord-est le long de la frontière italienne souffle sur le nord des Hautes-Alpes, la Drôme, l'Isère et la Savoie. Il se caractérise notamment par la violence de ses rafales. De direction nord-est, il s'associe à la bise et est alors froid et sec. Lorsqu'il est de sud-est, il est alors tiède et sec. Sa sécheresse est due à l'effet de fœhn qu'il subit sur le versant occidental des Alpes, alors que les précipitations sont souvent fortes sur les versants italiens.

Trois situations météorologiques favorisent la lombarde :

un anticyclone s'étend sur la France et l'Europe centrale, on a alors une Lombarde très localisée, froide, modérée, associée à un ciel clair ou peu nuageux : c'est un vent de beau temps ;

une zone de hautes pressions sépare un minimum dépressionnaire principal au nord-ouest de l'Europe d'un minimum secondaire sur la mer Méditerranée : on a encore une lombarde localisée, mais tiède, associée à un ciel couvert avec parfois de la neige ;

un anticyclone sur le sud-est de l'Europe et une dépression au nord-ouest engendre une Lombarde généralisée sur toute la frontière italienne.

Le grec

Ce vent de nord-est* souffle sur la Provence, la Côte d'Azur, le Languedoc-Roussillon et la Corse. Il s'agit d'un vent froid et sec en Provence et généralement en Corse. Il peut même amener des gelées printanières.

Au cours d'un long parcours maritime autour d'une dépression centrée au sud de la Méditerranée Occidentale (Baléares, Sardaigne, Sicile), le grec se charge en humidité. Il est à l'origine de la formation de brouillards pouvant donner de la bruine sur la plaine du Roussillon et peut apporter de la pluie (voire de la neige lors de vagues de froid hivernales) sur la Côte d'Azur, dans l'Aude et le Roussillon.En Corse, il est généralement sec mais peut parfois amener de la pluie et des orages sur la plaine orientale.* : Sur la Côte d'Azur on l'appelle aussi grécal, grégal, grégau ou grégou, sur le Languedoc-Roussillon grégal ou gargal et en Corse grécale ou grégale.

Le levant

Ce vent d'est souffle sur les Alpes du Sud et le littoral méditerranéen jusqu'en Corse.Il peut être modéré à fort, généralement doux, très humide, et est associé à un ciel très nuageux et un temps pluvieux. Il souffle le plus fréquemment en fin d'automne, en hiver et au printemps. En Provence, il arrive parfois que le levant souffle par beau temps, l'été : on l'appelle alors « levant blanc ».

Le levant résulte de la présence d'une dépression sur le Golfe de Gascogne et d'un anticyclone sur l'Europe de l'est.

Le libeccio

Le libeccio est un vent de sud-ouest présent sur la Côte d'Azur et la Corse. Il est chaud et sec sur la Côte d'Azur. En Corse, en été, il est généralement sec, alors qu'en hiver, il se charge d'humidité et devient porteur de pluie voire d'orages, principalement sur les versants occidentaux. De direction ouest sur le Sud de la Corse, il devient, du fait de l'orientation du relief, un vent de sud-ouest en Balagne et sur le Cap Corse occidental. Il est très violent à Bastia où il est relativement chaud (conséquence de l'effet de fœhn produit par la chaîne du Cap Corse). Sur le versant oriental, il s'accompagne souvent d'altocumulus lenticulaires stationnant au-dessus des montagnes.

Le libeccio est engendré par l'action d'un anticyclone sur le Golfe de Gascogne et le sud-ouest de la France, et d'une dépression vers le Golfe de Gênes.

Le siroccoLe sirocco est le vent du Sud, chaud et sec en été, que l'on observe assez rarement. En France, il ne souffle en général pas plus de quelques heures d'affilée. En provenance du Sahara, il concerne la Corse et les régions méditerranéennes et transporte du sable saharien.

Il s'accompagne de températures caniculaires. Il est engendré par un axe dépressionnaire s'étirant du Golfe de Gascogne à l'Espagne et au Maghreb et par de plus hautes pressions vers l'Italie et les Balkans.

-

Météorologie en générale/Les orages en detail

- Par

- Le 23/11/2020

- Dans Météorologie en générale

Qu'est-ce qu'un orage ?

C'est un phénomène atmosphérique, caractérisé par une série d'éclairs et de coups de tonnerre. Un éclair peut se déclencher à l'intérieur du nuage, entre deux nuages, ou entre le nuage et le sol ou un aéronef (on parle alors de coup de foudre).

Foudre, éclair et tonnerre sont classés parmi les électrométéores*.

L'orage est toujours lié à la présence d'un nuage de type cumulonimbus, dit aussi nuage d'orage.

Il est souvent accompagné par un ensemble de phénomènes violents : rafales de vent, précipitations intenses parfois sous forme de grêle et quelquefois vents rabattants, ou bien trombe ou tornade.

Les orages se forment lorsque l'atmosphère est instable, avec de l'air chaud près du sol et froid en altitude.

L'orage est généralement un phénomène de courte durée : de quelques dizaines de minutes à quelques heures. Il peut être isolé (orage dû à la présence de reliefs ou causé par le réchauffement du sol en été) ou organisé en ligne (dite "ligne de grains").

Dans certaines conditions, des orages peuvent se régénérer sans cesse au même endroit ou bien s'y succéder. Ils provoquent ainsi durant plusieurs heures de fortes précipitations qui peuvent conduire à des inondations.Parfois, après la survenue d'un premier orage, on peut observer dans un second temps la formation d'un arc orageux circulaire centré sur la zone où s'était produit l'orage initial. Pour en savoir plus sur les orages circulaires, lire notre actualité sur l'épisode orageux du 25 juillet 2014 dans le Sud-Ouest.

* Un électrométéore est une manifestation visible ou audible de l'électricité atmosphérique sous forme soit de décharges discontinues d'électricité (éclair, tonnerre), soit de phénomènes plus ou moins continus (feu Saint-Elme, aurore polaire).

Français

Français

English

English

Español

Español

Italiano

Italiano

Deutsch

Deutsch

Nederlands

Nederlands

Portuguesa

Portuguesa

Swedish

Swedish

Romanian

Romanian

Polish

Polish

Norwegian

Norwegian

Finnish

Finnish

Bulgarian

Bulgarian

Danish

Danish

Czech

Czech

Croatian

Croatian

Hindi

Hindi

Russian

Russian

Chinese (Simplified)

Chinese (Simplified)

Japanese

Japanese

Arabic

Arabic