Actualité Météorologie, Astronomie

-

Météorologie en générale/Les tornades

- Par

- Le 23/11/2020

- Dans Météorologie en générale

DESCRIPTION D'UNE TORNADE

-

Météorologie en générale/Les cyclones

- Par

- Le 23/11/2020

- Dans Météorologie en générale

Qu'est-ce qu'un cyclone ?

-

Météorologie en générale/Quels sont les gaz à effet de serre ?

- Par

- Le 23/11/2020

- Dans Météorologie en générale

Il est souvent question des gaz à effet de serre. Mais de quoi s'agit-il exactement ? Découvrez quels sont les gaz à effet de serre.

Les gaz à effet de serre (GES) sont caractérisés par leur capacité à absorber du rayonnement infrarouge, ce qui leur confère un rôle dans le bilan radiatif terrestre. Les gaz d'origine naturelle les plus importants sont la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone et le méthane.

Gaz à effet de serre : dioxyde de carbone, méthane, ozone…

Les rejets de gaz à effet de serre dus à l'activité humaine concernent exclusivement les gaz suivants :

- Le dioxyde de carbone ou gaz carbonique (CO2) : la modification du cycle naturel du dioxyde de carbone provient essentiellement de l'augmentation des émissions par les combustibles fossiles (6,4 Gt/an) et de la modification de la biosphère par la combustion du bois et l'appauvrissement des sols (2 Gt/an). Actuellement, le rapport de mélange de ce gaz est de 370 ppm. Le temps de résidence de ce gaz carbonique dans l'atmosphère est très variable : il oscille entre 15 et 120 ans.

- Le méthane (CH4) provient de l'élevage des ruminants, de la culture du riz, des décharges, des exploitations pétrolières, gazières et charbonnières. Son pouvoir réchauffant est supérieur à celui du carbone, mais le rapport de mélange dans l'atmosphère est largement inférieur à 1,7 ppm. Sa durée de vie dans l'atmosphère est de neuf ans.

Pour appréhender le réchauffement climatique, il faut comprendre son lien avec le phénomène naturel de l’effet de serre. François-Marie Bréon, chercheur au laboratoire des sciences du climat, a accepté de clarifier la question au cours de cette interview. © Futura

- Le protoxyde d'azote (N2O) est émis de façon biogénique et anthropique. Les combustions fossiles et les combustions de biomasse émettent en moyenne 30 à 40 milliards de tonnes par an ; les engrais azotés fixent l'azote atmosphérique (80 Mt par an), mais une importante fraction est réémise dans l'atmosphère, sous forme de composés réactifs. Le rapport de mélange du protoxyde d'azote est de 310 ppb, et sa durée de vie de 150 ans.

- L'ozone (O3) est principalement émis par l'activité industrielle humaine. Ce gaz contribue pour 6 % de l'effet de serre total, mais son rôle est complexe, puisqu'il a à la fois des propriétés radiatives et des propriétés réactives. En troposphère, le rapport de mélange varie grandement, entre 10 et 500 ppb. Il ne reste pas plus de deux mois dans l'atmosphère.

- Les gaz chlorofluorocarbones (HCFC, CFC) sont des gaz propulseurs des bombes aérosols, des gaz réfrigérants ou proviennent d'industries diverses. Ils peuvent rester plusieurs années dans l'atmosphère, et leur rapport de mélange est de 3,8 ppb.

- L'hexafluorure de soufre (SF6) est un gaz détecteur de fuites utilisé aussi pour l'isolationélectrique.

L'azote et l'oxygène, constituants essentiels de l'atmosphère, ne sont pas impliqués dans l'effet de serre.

Comment fonctionne l'effet de serre ? On parle beaucoup de gaz à effet de serre et de réchauffement climatique ces dernières années mais savez-vous exactement comment se passe le phénomène ? Unisciel et l’université de Lille nous en disent plus dans cet épisode de Kézako.

Vous avez aimé cet article ? N'hésitez pas à le partager avec vos ami(e)s et aidez-nous à faire connaître Astro Photo Météo 53 :) ! La Rédaction vous remercie.

-

Météorologie en générale/Comment prévoir des orages en France grâce au modèle météo de météo France

- Par

- Le 23/11/2020

- Dans Météorologie en générale

Comment prévoir les orages ? Notion de stabilité - instabilité - convection

La convection : Elle est caractérisée par des courants ascendants localisés, séparés par de grandes régions où l’air s’affaisse graduellement; elle résulte alors de l’échauffement inégal de la surface.

Le soleil réchauffe le sol et celui-ci communique sa chaleur à l'air situé juste au-dessus. L'air chaud étant plus léger, il a tendance à monter entraînant avec lui l'humidité du sol.

- On trouve la convection en cas d'instabilité de l'air, la température diminue alors sans discontinuer avec l'altitude. La bulle d'air partie du sol plus chaud, continuera de monter tant qu'elle sera plus chaude que la masse d'air environnante. A une certaine altitude, la température atteinte ne permettra plus à l'humididé contenue dans la bulle d'air de rester sous forme de vapeur, il y aura alors condensation - c'est la température du point de rosée ( température à laquelle l'air se condense à une pression donnée ). La vapeur d'eau se condensera sur des noyaux de condensations ( poussières, particules diverses,...). Les goutellettes d'eau formées en nombre ( formation d'un nuage ) provoqueront un dégagement de chaleur ( par condensation ), la bulle d'air bénificiera alors d'un bonus "chaleur" pour continuer son ascension...On aura donc des nuages de la famille des cumulus ( cumulus, cumulonimbus...). La bulle d'air cessera de monter quant elle rencontrera une couche de bloquage comme par exemple une inversion de température ( au lieu que la température diminue avec l'altitude, celle ci augmente ).

La convection est donc à l'origine de la formation de certains orages.

- En cas de stabilité de l'air, la bulle d'air détachée du sol, rencontre une couche de bloquage ( une inversion de température, ou une zone où la température reste constante,... ) et donc, empèche son ascension.

- La convection peut aussi être déclenchée par le passage d'air froid et humide sur une surface plus chaude ( ex : front froid ) ou par ascendance orographique.

Ascendance orographique

Temps associés à la stabilité de l'air

Air stable

Air instable

Gradient thermique vertical Faible

Fort

Nuages En nappe et brouillard

Cumuliformes

Précipitations D’intensité uniforme

Averses

Visibilité Souvent mauvaise à cause d’impuretés qui ne sont pas transportées en altitude.

Bonne, puisque les impuretés sont transportées en altitude, sauf lors d’averses, de bourrasques de neige ou de chasse-poussière.

Indices d'orage Le Lifted index ( LI ) et le Total-totals index ( TTI ) - Le plus facile, c'est d'utiliser les diagrammes ( nébulosité, t° ,vent et humidité en altitude ) à 3 et 7 jours de la wetterzentrale

- Le" Lifted index" ( LI ) - Ligne rouge en pointillé sur le diagramme ( échelle de -6 à +6°C )

et le "Total-totals index" ( TTI ) - Barre en jaune/orange sur le diagramme ( échelle de 10 à 70°C )

- Valeurs pour le LI

L'air est stable quand le LI est > 0°C et instable ( présence de convection ) quand le LI < 0°C

0 à 2°C Averses possibles 0 à -3°C Orages possibles -3 à -6°C Orages modérés possibles -6 à -9°C Orages modérés probables < -9°C Orages violents - Valeurs pour le TTI

40 <= 44 Orages possibles 44 <= 51 Orages de faibles intensités 51 <= 55 Orages de moyennes intensités 55 <= 60 Orages de fortes intensités > 60 Risques de tornades Convective Available Potential Energy ( CAPE ) - il s'agit de l'énergie disponible pour la convection de systèmes orageux

- Valeurs pour le CAPE

< 300 J/kg Pas ou peu de risques d'orages 300 à 1000 J/kg Orages de faible intensité 1000 à 2500 J/kg Orages modérés 2500 à 3000 J/kg Orages violents

-

Météorologie en générale/Comment prévoir les précipitations et le type de précipitation en détail.

- Par

- Le 23/11/2020

- Dans Météorologie en générale

Les précipitations et leur detection

Moteurs de notre planète, les précipitations apportent l'eau nécessaire à la vie sur Terre ; d'autre part, les précipitations peuvent entraîner des inondations plus ou moins mortels . Une étude des précipitations s'impose ; avec une définition générale des précipitations ( schéma à l'appui ) puis les différents types de précipitations et leurs moyens de prévisions à chacune .

1 ) Définition

2 ) Les différents types de précipitations

a ) Pluie

b ) Bruine ou crachin

c ) Grésil

d ) Grêle ( Dégats occasionnés par la grêle et assurance à prendre le cas échéant )

e ) Neige

f ) Givre ou roséeg ) Les embruns

i ) Les prismes de glace

3 ) Comment mesurer et repérer les différentes précipitations ?

4 ) Les records1 ) Définition

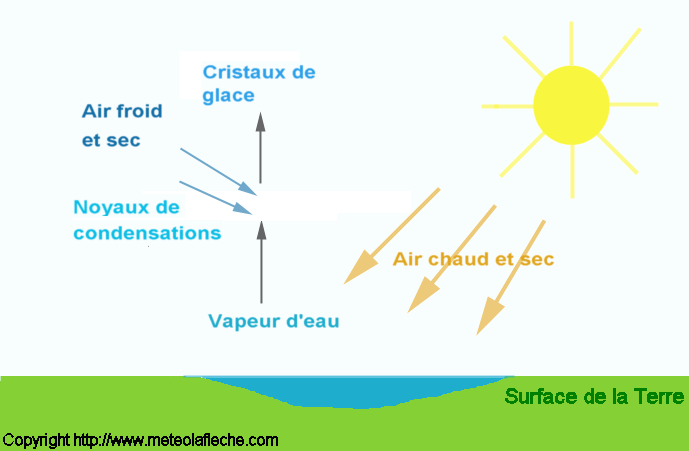

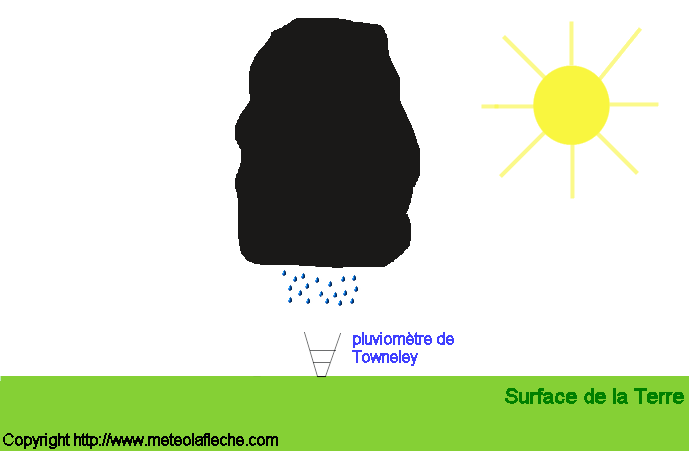

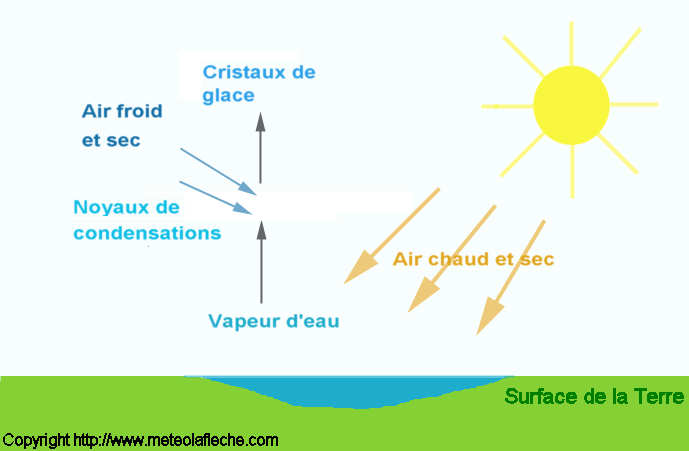

Pour qu'il y ait formation de précipitations, il faut de la vapeur d'eau, un noyau de condensation et des turbulences comme dans le schéma ci-dessous .

La vapeur d'eau peut-être due à un réchauffement des cours d'eau ou une transpiration des plantes ( évapotranspiration ) .une fois arrivée dans le nuage, elle est entraînée par des courants d'air froid ; la présence d'un noyau de condensation ( cela peut être un grain, une poussière qui s'est échappée, ... ) permet la rotation de la vapeur d'eau autour de ce noyau de condensation : le nuage se forme ;en l'absence de noyaux de condensation, une gouttelette d'eau peut tout de même se former mais partiellement ( processus de nucléation ) ; si la température est négative au sommet du nuage, il y a alors passage de l'eau à l'état liquide à des cristaux de glace : ce transfert se nomme l'effet Bergeron .

NB : -il est possible de reproduire expérimentalement la formation d'une goutte au moyen d'une chambre de Wilson ( chambre dans laquelle de la vapeur doit se condenser avec des noyaux de condensation ) .

-certaines précipitations n'atteignent pas le sol car évaporées avant d'arriver au sol : queue de pluie .

Les cristaux de glaces situés au sommet du nuage peuvent donner différentes types de précipitations à commencer par la pluie . Une des sciences qui étudie l'eau sous toutes ses formes est l'hydrologie .

2 ) Les différents types de précipitations

a ) Pluie

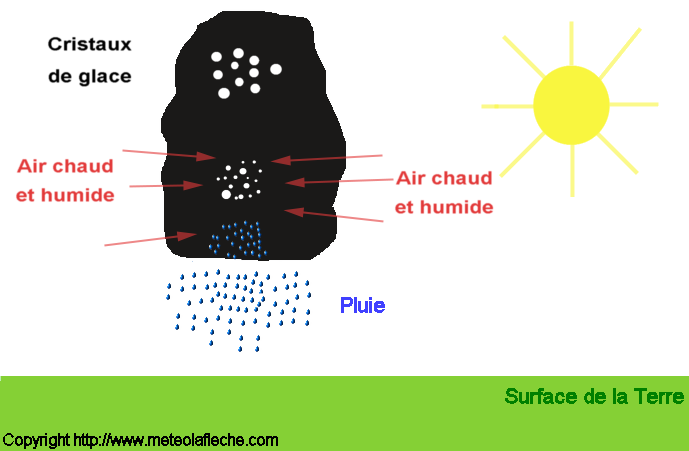

La pluie se forme de la façon suivante :

Les cristaux de glaces situés au sommet du nuage tombent à cause de leur masse et des turbulences incapables de les retenir ; dans leur chute, ils rencontrent de l'air chaud et des gouttes surfondues : c'est l'effet de coalescence ou de captation.

Du coup, la vitesse de chute des gouttes s'accélèrent ; d'où les averses de pluie ( fortes précipitations de courtes durées ) que nous pouvons rencontrer .De temps en temps, il peut se produire de la pluie dite verglaçante l'hiver en raison de l'air froid et sec situé au sol ; l'été nous avons aussi des sols glissants avec l'arrivée de la pluie sur une surface chaude et sèche ; ce phénomène est appelé verglas d'été .

NB : la taille d'une goutte de pluie varie de 0,5 mm à 3,5 mm et peut tomber jusqu'à 30 km / h ! lorsqu'il y a beaucoup de noyaux de condensation dans l'atmosphère, les gouttes de pluie sont si petites qu'elles ne retombent pas sur Terre : ensemencement excédentaire .

La prévision de la pluie n'est pas difficile puisque fréquente et pour cause : il suffit d'avoir une température ambiante assez élevé ( supérieure à 2 °C ) et prévoir l'arrivée d'un front chaud .

b ) Bruine ou crachin

Formation de la bruine :

La bruine est due à de très faibles turbulences à l'intérieur du nuage mais aussi à une forte température ; du coup, la vapeur d'eau ne peut se condenser aussi fortement que prévue ; dans ce cas, la vapeur d'eau condensée ne devrait pas retomber sur Terre . Et bien si grâce au mouvement verticaux régit par l'atmosphère ( les mouvements horizontaux étant très faibles voire négligeable ) .

Nous retrouvons de la bruine dans le secteur chaud d'une perturbation ( ciel gris + vent faible ) . la prévision de la bruine ne pose alors aucun problème .

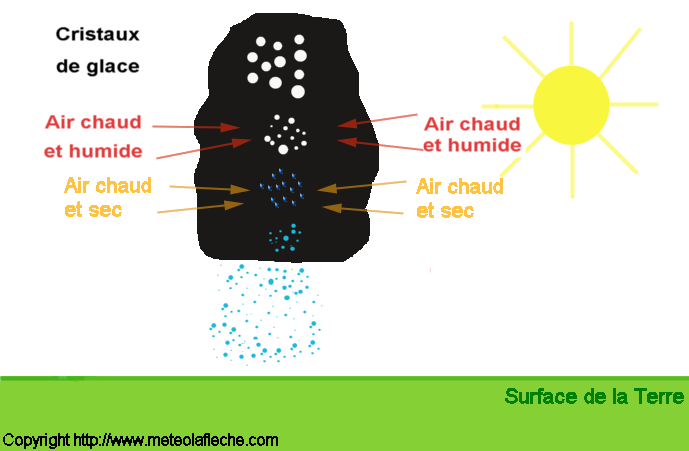

Le grésil se forme quand de l'air froid continue à alimenter les cristaux de glace qui entament leur chute vers le sol ; de l'air chaud et humide et de l'air chaud et sec tend à atténuer la taille des cristaux de glace : ce sont les grésil .

Les grésil prennent naissance dans les nuages cumuliformes ( Cumulus, Cumulonimbus ) après un front froid : la prévision n'est là non plus pas difficile si ce n'est que si l'air chaud est très actif à la base du nuage, il n'y aura pas de grésil ( juste de la pluie ) .

NB : la taille du grésil varie entre 3 mm et 1 cm !

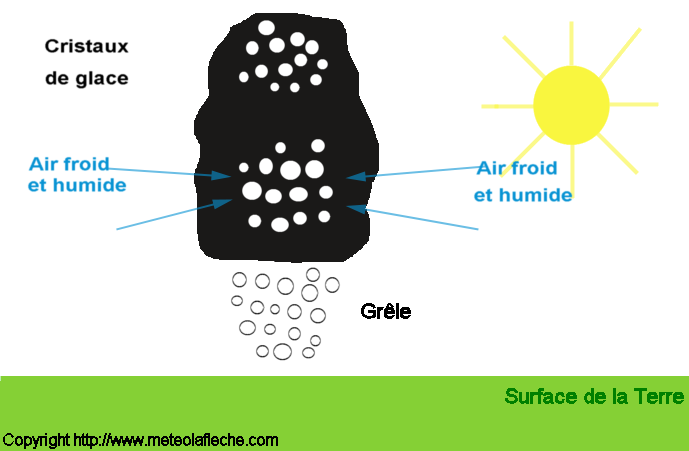

d ) Grêle

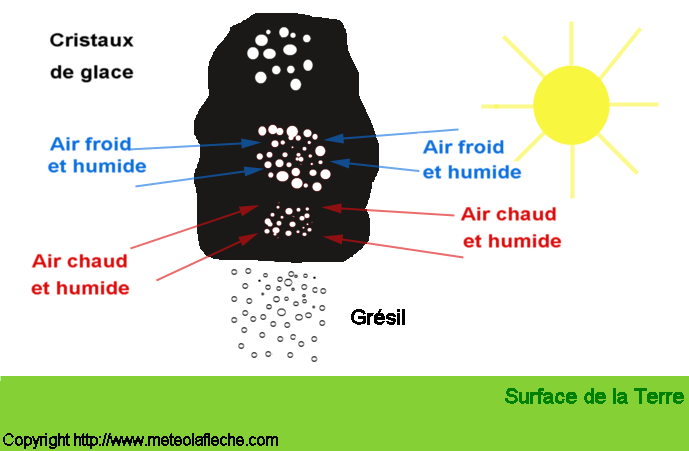

Formation de la grêle :

Vous enlevez l'air chaud ; et vous obtenez de la grêle dont la proportion peut être importante ( le record est de 1 kg !!! soit 4 fois la masse d'une balle de golf ) .

NB : la taille de la grêle varie entre 3 cm et 12 cm ( imaginez le résultat quand plus de 50 grelons tombent en une seconde ) ! il peut arriver que des cupules se forment : particules de glace ayant la forme d'une coupe .

La précipitation de la grêle est sensiblement la même que celle du grésil : il faut de l'air froid au sol ( 15-20 °C ) ; d'ou les fortes averses qui ont souvent lieu lors des saisons intermédiaires et notamment les "giboulées de Mars" .

Dégats occasionnés par la grêle : Rien ne sert de faire un procès comme l'ont fait des agriculteurs Auvergnat à Meteo France parce que Meteo France n'avait soi disant pas prévu les averses de grêle ; ces averses sont extrêmement difficiles à prévoir .En cas de souci, il suffit de prendre une assurance . Les recommandations au niveau des assurances : il est fortement conseillé de prendre une assurance habitation ; cette assurance couvre les dégâts liés aux incendies, aux intempéries notamment .

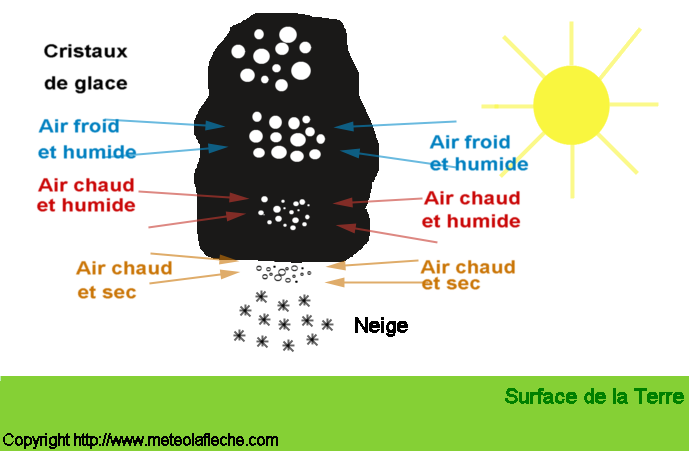

e ) Neige .

Formation de la neige :

la formation de la neige est nettement plus compliquée ; reprenez la formation du grésil . Arrivée à la base du nuage, le grésil est touché par de l'air chaud et sec ; le grésil devient alors minuscule si bien que nous allons croire qu'il va se former de la pluie . Mais de l'air froid et sec stagne au niveau du sol : il y a à nouveau condensation au niveau du sol mais insuffisante pour redonner du grésil, nous avons alors des minuscules cristaux qui forment la neige .

NB :

-la taille de la neige varie entre 3 cm et 5 cm ; la neige peut fusionner avec le sol lorsque la température est au dessus de 0 °C : dégel .

-pour mesurer la hauteur de la neige tombée, il est conseillé de se servir d'un nivomètre ( qui mesure la masse de la neige ) .

-le vent peut soulever une masse de neige et provoquée un tourbillon de neige si bien que la visibilité est très réduite : un tel phénomène s'appelle la poudrerie .

-la neige peut constituer une crête qui est déplacée lentement comme une dune : sastrugi ou zastrugi .

-il existe aussi le Chasse neige : neige soulevée du sol par le vent ( Chasse neige bas : visibilité des obstacles élevée ; Chasse neige élevé : visibilité des obstacles faible ).

La prévision de la neige n'est pas difficile : il suffit d'une température ambiante froide ( -4 à 4 °C ) et l'arrivée d'un front chaud .

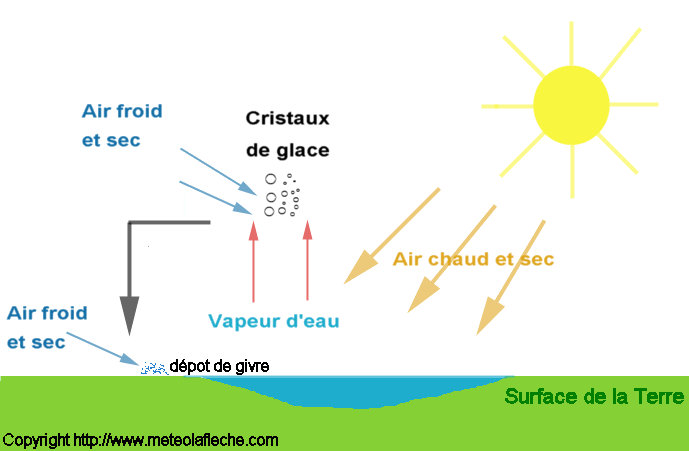

f ) Givre, rosée et verglas

Formation de la givre ou de la rosée :

La rosée ou le givre se forme un peu de la même façon que le brouillard sauf que la condensation est plus forte du fait de la présence d'un air froid et sec : l'air froid et sec permet la condensation de l'eau bien que le vent souffle faiblement ; jusque là rien de nouveau . Sauf que la vapeur d'eau condensée retombe dans de l'air froid et sec situé au niveau du sol : il y a formation de givre quand on prévoit une température inférieure à 5°C et de la rosée ( 5-15 °C ) .

Nous constatons aussi :

-le givre mou : fines aiguilles .

-Le givre dur : granules de glace avec de nombreuses ramifications .

-Le givre transparent : forme lisse qui comme son nom l'indique est transparent ressemblent à du verglas .

NB : le givre et la rosée sont de minuscules particules mesurant entre 0,005 mm et 0,075 mm .

La prévision du givre ( l'hiver ) et de la rosée ( l'été ) n'est pas non plus difficile du fait de la stabilité de l'air : il faut donc un vent faible, et de l'air froid et sec .

Quant au verglas, il est issu de l'arrivée d'une masse d'air chaude sur une masse d'air froide ; jusque là rien de nouveau sauf qu'il se forme au passage d'une perturbation : les précipitations y sont nombreuses, ce qui occasionnent parfois des dégâts comme à Montréal ( Canada ) en 1998 et à Montélimar .

Ce sont des gouttelettes d'eau issues de lacs, de fleuves ou même de mers et qui sont déplacées par le vent dans l'atmosphère .Si les gouttelettes se fixent sur les navires ou bateaux de plaisancier, de la glace peut se former : embruns verglaçants .

NB : l'évaporation générée sur les embruns donne des espèces de particules appelées noyaux salins .

Cristaux de glaces qui ont la forme des stalagmites dans les cavernes et qui ont une forme cylindrique .

Lorsque la température descend en dessous de -10°C à 1500m et -5°C au niveau du sol, nous pouvons nous attendre à la formation de neige ; or, la température est tellement basse que les gouttelettes d'eau se transforment en glace et ayant la forme d'un prisme .La chute de précipitations sous forme de glace peut provoquer de nombreux dégâts comme la rupture de cables électriques ou chutes des arbres : un tel scénario s'est notamment produit à Montréal il y a quelques années .

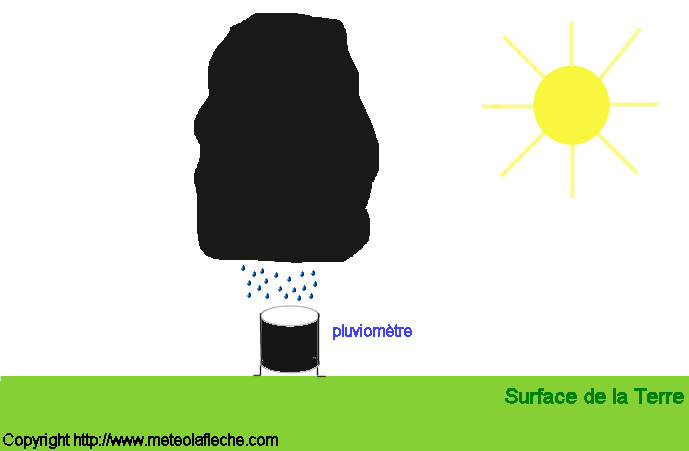

3 ) Comment mesurer et repérer les précipitations ?

Les précipitations sont mesurées à l'aide d'un seul instrument météorologique : le pluviomètre .-Le pluviomètre "électrique"

Le pluviomètre "électrique" doit être impérativement placé dans un endroit dégagée et fixée au sol ( si ce n'est pas le cas, l'accroché avec des morceaux de ficelles dans les trous prévus à cet effet ) .

-Le pluviomètre de Towneley

Inventé par le physicien anglais Richard Towneley ( 1629-1707 ), le pluviomètre mesure la quantité d'eau tombée lors d'une averse ou de pluies intermittentes ; la seule différence est qu'il est limité au niveau de la quantité d'eau : il ne peut en recevoir en moyenne que 40 à 50 L / m² ( ou 40 à 50 mm d'eau ) sinon il déborde et vous ratez des quantités d'eau importantes !

Pour repérer les différentes précipitations, il est nécessaire d'utiliser un radar de précipitation : en effet, la fréquence varie quand la distance entre le météore et le radar varie ; c'est ce que nous appelons l'effet Doppler .Il est aussi possible de repérer les précipitations via un lidar ( instrument météorologique qui détecte les hydrométéores ) ou un appareil télédétection ( radar ) .

NB : la quantité d'eau tombée a une influence sur la consommation des plantes en eau ( pluies efficaces ) et sur les nappes souterraines ( infiltration et écoulement ) ; des réserves d'eau peuvent être effectuées par les nappes phréatiques : nous parlons alors de réserve utile

4 ) Les records

En France : le 18 Octobre 1940, il est tombé 840 L / m² à La Lau ( Pyrénées Orientales ) .En 1913, il est tombé 4017 L / m² au Mont Aigoual ( Pyrénées ) soit près de 5 fois la quantité qui tombe à Paris en un an !!

le plus gros grêlon a été relevé à Strasbourg le 11 Août 1958 ; il pesait 972 g !!!

Dans le monde : le 15 Mars 1952, il est tombé 1872 L / m² à Cilaos ( Ile de La Réunion ) .

Entre le 1er Août 1860 et le 31 Juillet 1861, il est tombé 26461 L / m² à Cherrapunji ( Inde ) .

Les précipitations restent difficiles à prévoir pour les météorologues parce que les précipitations n'atteignent pas toujours le sol faute de condensation suffisante : c'est pour cela que l'on assiste à des orages sans précipitations .

-

Météorologie en générale/Prévoir le temps à partir de son baromètre

- Par

- Le 23/11/2020

- Dans Météorologie en générale

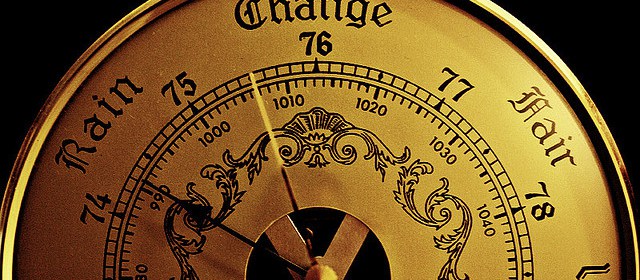

Vous avez en votre possession un baromètre mais vous ne savez pas comment interpréter les informations qui y sont affichées ? Ou bien vous êtes dubitatif quant à sa fiabilité car celui-ci affiche « tempête » alors qu’il fait un grand beau temps dehors ?

Cet article a pour but de recenser les éléments importants à prendre en compte pour bien utiliser votre baromètre domestique afin d’être en mesure d’effectuer vos propres prévisions. Prévoir le temps à partir d’un baromètre ne consiste pas à lire bêtement la tendance indiquée par cet instrument. Ce n’est pas aussi simple que cela en a l’air ! Pour que vous réalisiez des prévisions fiables, il vous faudra de la pratique et de l’expérience.

Les principaux types de baromètres

Le baromètre est l’instrument par excellence du météorologue amateur. On en retrouve dans la plupart des foyers sous ses différentes formes. Si certains modèles sont de véritables objets de décoration, il n’en reste pas moins que les baromètres sont avant toute chose des instruments de mesure. Le premier baromètre a été inventé par Torricelli au 17ème siècle en Italie. Ce premier modèle à mercure, assez sommaire, a par la suite été amélioré successivement par plusieurs physiciens de renom comme René Descartes ou encore Blaise Pascal.

Les siècles qui ont suivi ont vu l’apparition de nouveaux types de baromètres de plus en plus perfectionnés. On recense aujourd’hui les modèles suivants :

- Baromètre à eau

- Baromètre à mercure

- Baromètre à gaz

- Baromètre anéroïdes

- Baromètre électronique

- Barographes (baromètres enregistreurs)

Depuis quelques années, les baromètres électroniques intégrés dans une station météo domestique ont pris l’ascendant sur les autres modèles. Cependant les puristes et les amateurs d’objets de collection utilisent encore les baromètres anéroïdes et les barographes.

L’importance de l’étalonnage

Si vous souhaitez vous servir de votre baromètre pour faire vos propres prévisions, alors autant bien le régler dès le début. La simple et bonne raison qui vous oblige à passer par cette étape est que la pression est en étroite corrélation avec l’altitude. Plus on s’élève, plus la pression diminue. Cette évolution n’est pas linéaire mais pour vous donner un ordre d’idée, une élévation de 100 mètres à partir du niveau de la mer fait diminuer la pression atmosphérique de 12 hPa. Cela fait une sacrée différence tout de même ! Il est donc important de s’assurer que l’on a bien étalonné son matériel.

Pour les baromètres anéroïdes, la présence d’une vis de réglage à l’arrière de l’instrument va vous permettre de faire coïncider l’aiguille avec la pression ramenée au niveau de la mer. Il vous faudra donc récupérer la pression mesurée pour la station la plus proche de chez vous. Les sites Météociel et Infoclimat fournissent ce genre d’informations avec une bonne couverture du territoire, ce qui devrait répondre à votre besoin sans aucun doute. Une dernière chose à savoir concernant les baromètres anéroïdes : avant chaque lecture, prenez le soin de tapoter légèrement sur le capot pour bien vous assurer que l’aiguille n’est pas bloquée.

Les baromètres électroniques demandent eux aussi peu d’efforts pour être convenablement étalonnés. Il suffit juste de renseigner l’altitude à laquelle se situe votre station météo pour que le baromètre applique la correction de lui-même. Je vous conseille le site Géoportail pour obtenir l’altitude de n’importe quel lieu à l’aide de la fonctionnalité de « profil altimétrique ».

Évolution de la pression en fonction de l’altitude – Météo France

Interpréter les fluctuations du baromètre

Plus que la valeur de la pression en elle-même, ce qui importe le plus sont les variations observées pour un laps de temps donné. Plus ces variations sont marquées, plus il est simple de tirer certaines conclusions et plus celles-ci seront fiables.

Une baisse du baromètre de plus de 1 hPa / heure signale l’arrivée du mauvais temps dans les heures qui suivent. Si cette chute est encore plus marquée, cela est signe de coup de vent voire de tempête. A l’inverse, si la pression remonte franchement, c’est que l’amélioration du temps est pour bientôt.

De manière générale, la baisse de la pression annonce l’arrivée du front chaud de la perturbation. Entre ce front chaud et le front froid qui le suit se trouve le secteur chaud où la pression continue de descendre mais à une moindre vitesse. Enfin arrive le front froid avec son ciel de traîne caractéristique sous la forme d’averses qui amorce une remontée de la pression.

Cet enchaînement est un schéma de « cas d’école » mais cela ne se passe pas tout le temps ainsi car un autre paramètre rentre en ligne de compte. Il s’agit de la « situation synoptique » ou situation de grande échelle qui représente les centres d’action (anticyclones et dépressions) en mouvement. En fonction du positionnement du baromètre par rapport aux déplacements des centres d’action, la pression évoluera de manière différente. Un baromètre fait état d’une situation locale et non globale ce qui empêche de tirer des conclusions fiables à tous les coups.

Situation synoptique au 21 janvier 1992 – Météociel

La méthode Moreux

Pour palier aux faiblesses de la prévision faite à partir du baromètre seul, l’abbé Moreux a mis en place dans les années 1930 une méthode permettant de prévoir le temps des prochaines 24 heures avec une précision de l’ordre de 80%. Dans cette méthode, deux paramètres viennent s’ajouter à la pression atmosphérique : la saisonnalité et la direction du vent.

La différenciation au niveau des saisons permet de prendre en compte le positionnement et la constitution des masses d’air à différentes périodes de l’année tandis que la direction du vent offre la possibilité de distinguer plusieurs types de situations synoptiques. Un vent de sud, par exemple, apportera une masse d’air aux caractéristiques bien différentes de celles d’une masse d’air arrivant par vent de nord.

Voici les tables de Moreux pour chaque saison :

Printemps

Direction du vent / Baromètre Nord Est / Nord-Est Sud / Sud-Est Sud-Ouest Ouest / Nord-Ouest > 1020 hPa Beau ou assez beau. Journées chaudes, nuits fraîches; gelées matinales. Beau ou assez beau. Journées douces ou assez chaudes, nuits fraîches; gelées possibles. Beau ou assez beau. Journées chaudes, nuits fraîches. Beau ou assez beau. Beau.

Assez chaud dans la journée, frais la nuit; gelées possibles au petit matin.De 1013 à 1020 hPa Ondées ou giboulées. Températures fraîches Giboulées.

Journées fraîches, nuits froides; gelées à craindre.Assez beau ou ondées orageuses. Journées chaudes, nuits un peu fraîches. Ondées ou averses. Températures douces. Nuageux avec ondées possibles; giboulées en montagne. Temps frais. De 1006 à 1013 hPa Ondées ou giboulées. Températures fraîches Ondées ou giboulées avec vent. Temps frais. Pluie ou averses avec un peu de vent. Temps doux. Pluie et vent assez fort. Temps doux. Ondées en plaine, giboulées en montagne. Temps frais. < 1006 hPa Pluie ou neige avec vent. Températures basses. Ondées, giboulées ou averses orageuses; neige en montagne. Vent faible ou modéré. Températures basses. Pluie et vent assez fort. Températures douces. Pluie et vent assez fort. Températures douces. Pluie en plaine, neige en montagne. Temps frais. Été

Direction du vent / Baromètre Nord Est / Nord-Est Sud / Sud-Est Sud-Ouest Ouest / Nord-Ouest > 1020 hPa Beau ou assez beau. Journées chaudes, nuits fraîches. Beau. Journées chaudes, nuits fraîches. Beau, mais orages possibles.

Très chaud le jour, chaud la nuit.Beau ou très beau. Chaud ou très chaud. Beau. Chaud dans la journée, assez frais la nuit. De 1013 à 1020 hPa Assez beau, ondées

possibles.

Assez chaud.Beau ou assez beau avec parfois des averses orageuses.

Chaud ou assez chaud le jour, nuits fraîchesBeau, avec possibilité d'averses orageuses. Assez chaud. Beau, ondées orageuses possibles.

Assez chaud.Assez beau, mais ondées possibles en montagne. Températures douces. De 1006 à 1013 hPa Ondées ou averses orageuses. Températures douces. Pluies orageuses. Températures douces. Temps lourd et orages avec averses. Chaud. Temps lourd et orages possibles. Assez chaud. Ondées et averses avec un peu de vent. Températures douces. < 1006 hPa Pluie et vent. Températures douces. Pluies orageuses avec un peu de vent. Temps lourd et humide. Averses orageuses et vents violents. Chaud et humide. Orages et averses orageuses. Assez chaud. Pluie à tendance orageuse avec vent. Doux et humide. Automne

Direction du vent / Baromètre Nord Est / Nord-Est Sud / Sud-Est Sud-Ouest Ouest / Nord-Ouest > 1020 hPa Beau ou assez

beau. Chaud le jour. Gelées à craindre la nuit.Beau ou assez beau. Chaleur modérée. Gelées à craindre. Beau ou assez beau. Assez chaud le jour, frais la nuit; gelées possibles. Beau.

Chaud ou assez chaud le jour, nuits fraîches.Beau ou modérément nuageux. Chaleur modérée le jour, nuits fraîches; gelées à craindre. De 1013 à 1020 hPa Ondées locales. Températures fraîches. Assez beau, avec possibilité d'ondées. Frais le jour et gelées locales. Nuages modérés; ondées et éclaircies. Assez chaud. Ondées locales et vents faibles. Températures douces. Assez beau, avec ondées locales et giboulées en montagne. Températures douces, parfois un peu fraîches. De 1006 à 1013 hPa Averses. Temps frais. Ondées en plaine, giboulées en montagne. Temps frais. Nuageux, avec pluies éparses et vent modéré.

Temps doux.Pluie possible, vent modéré. Températures douces. Ondées en plaine, giboulées en montagne; vent faible. Temps frais. < 1006 hPa Averses de pluie ou de neige. Temps froid et températures en baisses. Averses orageuses et vent modéré. Temps frais. Pluie et parfois averses orageuses avec vents forts. Températures douces. Pluie et vent fort. Temps doux et humide. Fortes pluies et vent fort, bourrasques de neige en montagne. Temps frais. Hiver

Direction du vent / Baromètre Nord Est / Nord-Est Sud / Sud-Est Sud-Ouest Ouest / Nord-Ouest > 1020 hPa Beau, avec tendance à la brume et au brouillard. Températures fraîches. Beau ou assez beau, un peu brumeux. Journées froides et gelées nocturnes. Beau ou assez beau, parfois brumeux. Températures modérées le jour, nuits froides; gelées possibles. Beau ou assez beau, brumes.

Températures douces ou assez douces le jour; gelées nocturnes.Beau et un peu brumeux.

Températures modérées le jour; fortes gelées la nuit.De 1013 à 1020 hPa Assez beau. Giboulées en montagne. Froid. Temps brumeux; giboulées ou neige. Froid. Assez beau à modérément nuageux, avec ondées possibles. Températures douces. Quelques nuages, ondées. Températures fraîches. Modérément nuageux,

giboulées en montagne. Froid.De 1006 à 1013 hPa Neige ou giboulées. Froid. Neige ou giboulées. Froid. Pluie possible, avec vent fort. Températures douces. Pluie ou neige avec vent. Températures douces. Giboulées ou neige.

Froid.< 1006 hPa Neige et vent parfois violent. Froid. Giboulées, neige possible; vent modéré à assez fort. Froid. Pluie ou neige fondue, avec vents forts. Temps assez froid, parfois doux. Pluie ou neige fondue, avec vent violent. Températures douces. Pluie et bourrasques, ou neige.

Froid.

La méthode proposée ici est empirique mais a le mérite de couvrir la plupart des configurations possibles avec une fiabilité acceptable même à notre époque. Il y a un siècle, la science n’était pas aussi avancée que maintenant et les prévisions météo étaient effectuées très souvent à partir des dictons. Cette méthode, bien que n’étant pas infaillible, apporte une bonne base pour réaliser des prévisions sans consulter les bulletins météo. Un détail important toutefois : la méthode de Moreux n’est valable que pour l’Europe.

Développer sa propre méthode

Comme nous l’avons vu précédemment, il ne faut pas prendre au pied de la lettre les indications affichées par le baromètre. Celles-ci doivent être analysées et remises dans un contexte plus général pour pouvoir servir de base à la réalisation de prévisions. Il y a un facteur à prendre également en compte pour affiner ses prévisions afin qu’elles soient au plus près de la réalité. Il s’agit du caractère « local » des phénomènes météorologiques. Les spécificités géographiques (relief, plans d’eau, etc.) jouent un rôle essentiel sur le comportement de l’atmosphère environnante. Ce qui sera valable à un endroit ne le sera pas nécessairement à un autre. Pour exemple, on peut citer le cas du Mistral qui souffle en rafales de secteur nord-ouest ou nord. Ce vent dit « catabatique » résulte d’une configuration synoptique bien particulière qui oblige l’air à s’engouffrer comme dans un « entonnoir » entre le Massif Central et les Alpes pour déferler sur la basse vallée du Rhône.

L’observation et le « bon sens paysan » sont donc de précieux alliés pour réaliser ses prévisions météo à partir d’un baromètre. Cet instrument, bien que simple à utiliser au premier abord, requiert en réalité un peu de pratique et d’expérience pour arriver à ses fins. Avec le temps, nul doute que vous arriverez à prévoir le temps des prochaines 24 heures sans avoir recours aux outils numériques ou aux médias d’information. Pour cela, point de miracle, juste un peu d’entraînement et de persévérance

-

Météorologie en générale/Le meilleur des logiciels météorologiques

- Par

- Le 23/11/2020

- Dans Météorologie en générale

Le meilleur des logiciels météorologiques pour prévoir le temps qu'il fait en temps réel ou qu'il va faire dans les jours à venir.

Français

Français

English

English

Español

Español

Italiano

Italiano

Deutsch

Deutsch

Nederlands

Nederlands

Portuguesa

Portuguesa

Swedish

Swedish

Romanian

Romanian

Polish

Polish

Norwegian

Norwegian

Finnish

Finnish

Bulgarian

Bulgarian

Danish

Danish

Czech

Czech

Croatian

Croatian

Hindi

Hindi

Russian

Russian

Chinese (Simplified)

Chinese (Simplified)

Japanese

Japanese

Arabic

Arabic