La sonde américaine Osiris-Rex est entrée en contact avec un astéroïde

Par Sciences et Avenir avec AFP le 20.10.2020 à 18h03, mis à jour le 21.10.2020 à 09h54

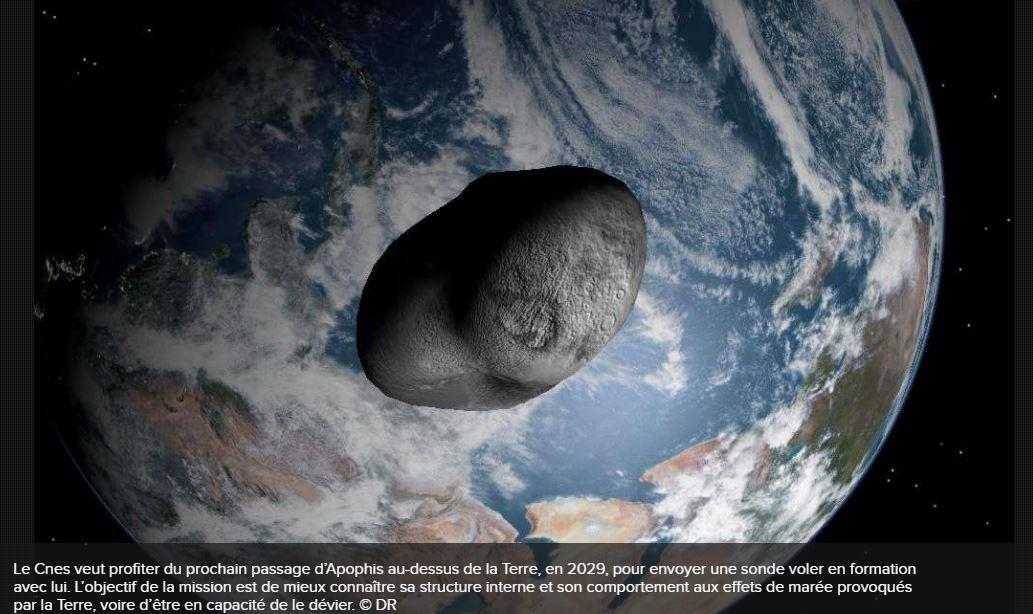

Quatre ans après son lancement, la sonde américaine Osiris-Rex a réussi à toucher mardi 20 octobre 2020 l'astéroïde Bennu. Une opération de haute précision à 330 millions de kilomètres de la Terre, et dont on ne connaîtra le succès que dans quelques jours.

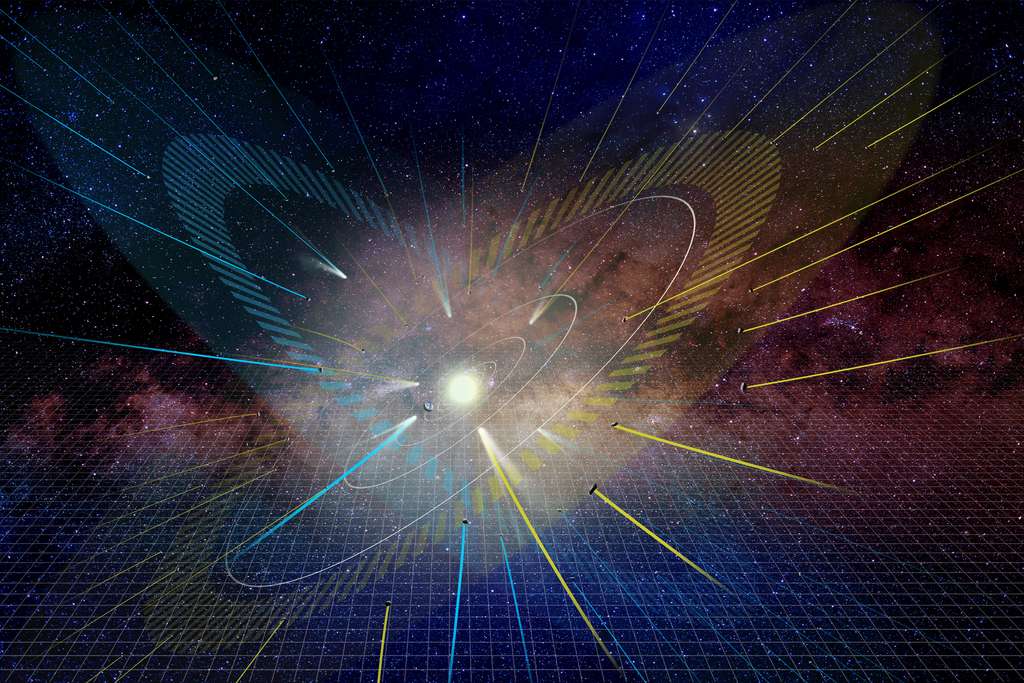

Représentation graphique de la sonde OSIRIS-REx descendant vers l'astéroïde Bennu, par la Nasa

NASA/GODDARD/ARIZONA STATE UNIVERSITY/AFP - HANDOUT

Quatre ans après son lancement, la sonde américaine Osiris-Rex a réussi à toucher mardi l'astéroïde Bennu pour tenter de ramasser quelques dizaines de grammes de poussières, une opération de haute précision à 330 millions de kilomètres de la Terre, et dont on ne connaîtra le succès que dans quelques jours.

"Tout s'est passé parfaitement", a annoncé quelques minutes après le contact, Dante Lauretta, le chef de la mission, submergé d'émotions, qui est allé jusqu'à déclarer que l'équipe avait "écrit une page d'histoire ce soir".

La sonde enverra les images de l'opération, et de nombreuses données, dans la nuit de mardi à mercredi, qui donneront une première indication pour déterminer si elle a bien réussi à collecter un échantillon.

L'an dernier, le Japon avait réussi avec sa sonde Hayabusa2 à récupérer un peu de poussière d'un autre astéroïde, Ryugu, et elle est sur le chemin du retour, avec un retour prévu en décembre. Avec Osiris-Rex, la Nasa vise à collecter plus de fragments, au moins 60 grammes, dont elle espère qu'ils révéleront les ingrédients originels du système solaire.

L'appareil, long de six mètres, tournait autour de Bennu depuis fin 2018 pour préparer cette opération très complexe, réalisée de façon autonome par le robot à partir des instructions envoyées par les ingénieurs de la Nasa et de Lockheed Martin.

"Nous ne pouvons pas piloter l'appareil avec un joystick en temps réel", avait expliqué Kenneth Getzandanner, responsable des opérations de vol.

A cette distance, le signal met 18 minutes et demie pour aller de la Terre à Bennu, et inversement.

Le premier message de confirmation de l'opération est arrivé sur Terre comme prévu à 22H12 GMT mardi, puis l'appareil a confirmé avoir réalisé l'échantillonnage, et être reparti à distance sûre de Bennu.

Les premières images ont été promises par la Nasa mercredi matin, et il faudra attendre samedi pour connaître la masse collectée.

"Ce n'est pas facile de naviguer autour d'un corps aussi petit", avait expliqué la veille Heather Enos, responsable scientifique adjointe de la mission, à laquelle elle a consacré les 12 dernières années.

Douze années pour un contact de moins de 16 secondes, lors desquelles un bras devait collecter des grains de deux centimètres de diamètre ou moins, qui auront été soulevés par un souffle d'azote comprimé.

"Nous ne pouvons pas atterrir sur Bennu, on ne fera qu'embrasser la surface", avait résumé Beth Buck, de Lockheed Martin.

- Beaucoup de rochers -

L'intérêt d'analyser la composition des astéroïdes du système solaire est qu'ils sont composés des mêmes matériaux qui ont formé les planètes. Comme une "pierre de Rosette", dit le chef scientifique de la Nasa, Thomas Zurbuchen, Bennu peut "raconter l'histoire de la Terre et du système solaire depuis quelques milliards d'années".

Les échantillons reviendront le 24 septembre 2023 sur Terre, avec un atterrissage prévu dans le désert de l'Utah.

Les laboratoires terrestres permettront d'analyser leurs caractéristiques physiques et chimiques de façon bien plus détaillée que ce qu'aucune sonde pourrait faire en vol, a dit la directrice de la division des sciences planétaires de la Nasa, Lori Glaze.

Tous les échantillons ne seront pas analysés immédiatement, comme ceux rapportés de la Lune par les astronautes d'Apollo, que la Nasa ouvre encore au compte-goutte cinquante ans après. "Les échantillons de Bennu permettront aux futures planétologues de poser des questions auxquelles on ne pense pas aujourd'hui, avec des techniques qui n'ont pas encore été inventées", dit Lori Glaze.

Toutes les manoeuvres d'approche se sont déroulées avec une précision élevée, ce qui devrait augmenter les chances que Osiris-Rex ait évité les rochers qui parsèment la surface.

Car Bennu n'est pas l'astéroïde lisse, recouvert d'une "plage" inoffensive de sable fin, que la Nasa espérait. Après l'arrivée fin 2018, les scientifiques ont eu la surprise de recevoir des photographies montrant qu'il était recouvert de cailloux et de rochers parfois hauts de 30 mètres.

Ils avaient depuis cartographié l'astéroïde avec une résolution au centimètre, et choisi le site d'atterrissage le moins risqué: le cratère de Nightingale, large de 25 mètres, avec une cible de seulement huit mètres de diamètre pour le baiser céleste.

Source: https://www.sciencesetavenir.fr/espace/exploration/la-sonde-americaine-osiris-rex-va-embrasser-un-asteroide-mardi_148521

Français

Français

English

English

Español

Español

Italiano

Italiano

Deutsch

Deutsch

Nederlands

Nederlands

Portuguesa

Portuguesa

Swedish

Swedish

Romanian

Romanian

Polish

Polish

Norwegian

Norwegian

Finnish

Finnish

Bulgarian

Bulgarian

Danish

Danish

Czech

Czech

Croatian

Croatian

Hindi

Hindi

Russian

Russian

Chinese (Simplified)

Chinese (Simplified)

Japanese

Japanese

Arabic

Arabic