Actualité Météorologie, Astronomie

-

LE 2.10.2020: Actualité de la météo /Tempête Alex: les images impressionnantes d'un pont emporté par les flots dans le Mercantour

- Par

- Le 02/10/2020

- Dans Actualité de la météo,de l'astronomie et de la sciences à la une du jour

Publié le / Mis à jour le

La tempête Alex s'abat sur la Côte d'Azur et son arrière-pays qui ont été placés en vigilance rouge. Les dégâts sont déjà impressionnants.

"Des images impressionnantes nous parviennent des vallées de la Tinée et de la Vésubie. J’en appelle à la responsabilité des valléens : restez à l’abri !"

Filmée par Lionel Lecourtier, photographe dans la région, et publiée par la députée Les Républicains Marine Brenier, la scène fait froid dans le dos. Un pont est emporté par les eaux dans le parc national du Mercantour.

Plusieurs petites explosions liées à l'arrachage de poteaux électriques s'en suivent. Glaçant!

Des images impressionnantes nous parviennent des vallées de la Tinée et de la Vésubie. J’en appelle à la responsabilité des valléens : restez à l’abri ! #TempeteAlex #Meteo06

https://twitter.com/i/status/1312052359246340101

SOIURCES L' INDEPENDANT

-

LE 2.10.2020 Actualité de l'Astronomie / Pourquoi les vents de ces étoiles ne sont pas sphériques ?

- Par dimitri1977

- Le 02/10/2020

- Dans Actualité de la météo,de l'astronomie et de la sciences à la une du jour

Pourquoi les vents de ces étoiles ne sont pas sphériques ?

INSU

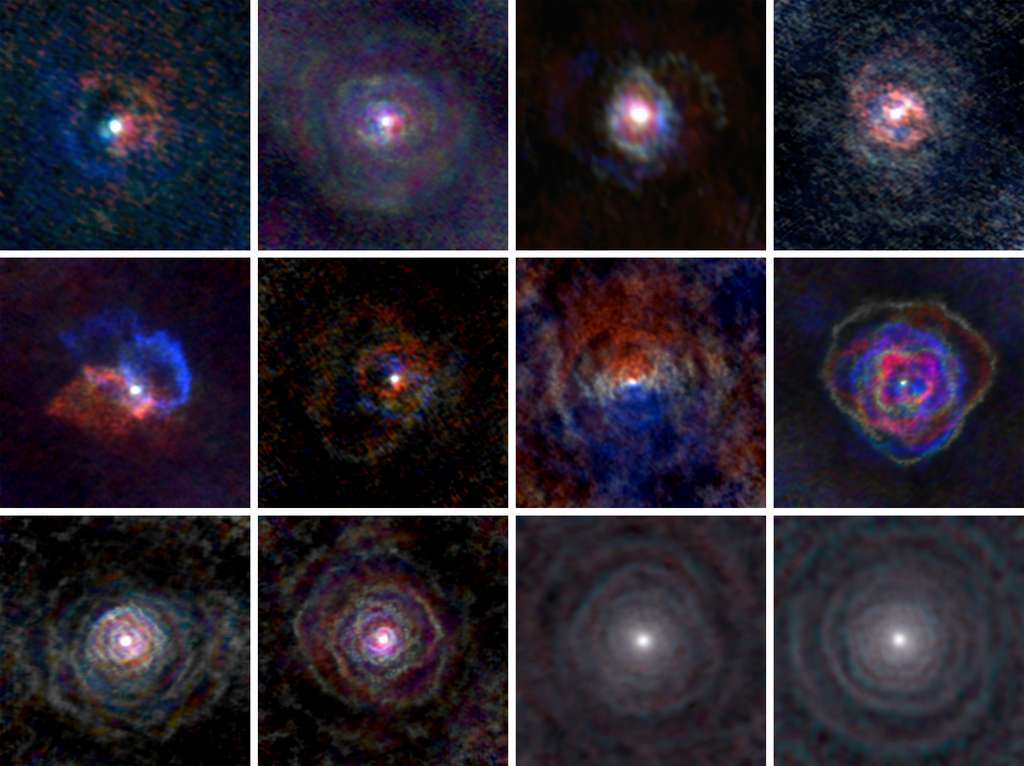

Grâce à la résolution spectaculaire d'Alma, des chercheurs ont pu cartographier les vents stellaires d'une douzaine d'étoiles mourantes, des géantes rouges, et comprendre leur morphologie complexe.

[EN VIDÉO] Comment une étoile binaire comme Eta Carinae accélère les particules cosmiques Des chercheurs ont observé, en provenance d’Eta Carinae, une émission de rayonnements gamma à de très hautes énergies. Le résultat de l’accélération de particules cosmiques dans la région où les vents stellaires des deux composantes du système binaire se rencontrent.

Les étoiles comme notre Soleil, dans leur stade avancé d'évolution, se dilatent et se refroidissent pour finalement devenir des géantes rouges, puis des nébuleuses planétaires. Elles produisent des vents stellaires, des flots de particules que l'étoile expulse et qui sont parfois des millions de fois plus forts que ceux de notre étoile, ce qui leur fait perdre de la masse. Jusqu'alors, ces vents étaient supposés sphériques, comme les étoiles qu'ils entourent, alors que leurs descendantes, les nébuleuses planétaires, présentent une extraordinaire variété de formes et de couleurs.

Afin de tester cette hypothèse, la collaboration internationale d’astronomes Atomium a réalisé une étude basée sur l'ensemble le plus important et le plus détaillé à ce jour d'observations de vents stellaires autour d'étoiles géantes froides évoluées. Celles-ci ont été effectuées avec l’interféromètre Alma (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array), dans l'Atacama au Chili, et l'étude a été soutenue par le Programme national de physique stellaire du CNRS.

Ils devraient être sphériques, comme les étoiles mères dont ils sont arrachés, or les chercheurs ont découverts que les vents stellaires arborent tous des formes différentes, et ne sont jamais sphériques. L'interaction binaire est la clé qui façonne les morphologies des nébuleuses planétaires. © L. Decin, ESO, Alma

Interaction binaire

Résultat : les vents stellaires ne sont pas sphériques mais ont des formes assez similaires à celles des nébuleuses planétaires. Ceci implique que le même processus façonne à la fois les vents des étoiles géantes rouges et les nébuleuses planétaires. Les astronomes ont également démontré que des étoiles de faible masse, ou même des planètes massives à proximité de l'étoile mourante, sont à l'origine des différentes formes observées. Un processus nommé « interaction binaire ».

Cette étude permet d'imaginer à quoi pourrait ressembler le Soleil lorsqu'il mourra dans sept milliards d'années. Jupiter ou Saturne -- de par leur grande masse -- vont déterminer la forme au cœur de laquelle le Soleil passera ses derniers millénaires. Spirale ? Papillon ? Laquelle des formes envoûtantes des nébuleuses planétaires sera créée ?

VOIR AUSSIComment une étoile binaire comme Eta Carinae accélère les particules cosmiques

-

LE 2.10.2020 Actualité de l'Astronomie / Pourquoi les vents de ces étoiles ne sont pas sphériques ?

- Par dimitri1977

- Le 02/10/2020

- Dans Actualité de la météo,de l'astronomie et de la sciences à la une du jour

Pourquoi les vents de ces étoiles ne sont pas sphériques ?

INSU

Grâce à la résolution spectaculaire d'Alma, des chercheurs ont pu cartographier les vents stellaires d'une douzaine d'étoiles mourantes, des géantes rouges, et comprendre leur morphologie complexe.

[EN VIDÉO] Comment une étoile binaire comme Eta Carinae accélère les particules cosmiques Des chercheurs ont observé, en provenance d’Eta Carinae, une émission de rayonnements gamma à de très hautes énergies. Le résultat de l’accélération de particules cosmiques dans la région où les vents stellaires des deux composantes du système binaire se rencontrent.

Les étoiles comme notre Soleil, dans leur stade avancé d'évolution, se dilatent et se refroidissent pour finalement devenir des géantes rouges, puis des nébuleuses planétaires. Elles produisent des vents stellaires, des flots de particules que l'étoile expulse et qui sont parfois des millions de fois plus forts que ceux de notre étoile, ce qui leur fait perdre de la masse. Jusqu'alors, ces vents étaient supposés sphériques, comme les étoiles qu'ils entourent, alors que leurs descendantes, les nébuleuses planétaires, présentent une extraordinaire variété de formes et de couleurs.

Afin de tester cette hypothèse, la collaboration internationale d’astronomes Atomium a réalisé une étude basée sur l'ensemble le plus important et le plus détaillé à ce jour d'observations de vents stellaires autour d'étoiles géantes froides évoluées. Celles-ci ont été effectuées avec l’interféromètre Alma (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array), dans l'Atacama au Chili, et l'étude a été soutenue par le Programme national de physique stellaire du CNRS.

Ils devraient être sphériques, comme les étoiles mères dont ils sont arrachés, or les chercheurs ont découverts que les vents stellaires arborent tous des formes différentes, et ne sont jamais sphériques. L'interaction binaire est la clé qui façonne les morphologies des nébuleuses planétaires. © L. Decin, ESO, Alma

Interaction binaire

Résultat : les vents stellaires ne sont pas sphériques mais ont des formes assez similaires à celles des nébuleuses planétaires. Ceci implique que le même processus façonne à la fois les vents des étoiles géantes rouges et les nébuleuses planétaires. Les astronomes ont également démontré que des étoiles de faible masse, ou même des planètes massives à proximité de l'étoile mourante, sont à l'origine des différentes formes observées. Un processus nommé « interaction binaire ».

Cette étude permet d'imaginer à quoi pourrait ressembler le Soleil lorsqu'il mourra dans sept milliards d'années. Jupiter ou Saturne -- de par leur grande masse -- vont déterminer la forme au cœur de laquelle le Soleil passera ses derniers millénaires. Spirale ? Papillon ? Laquelle des formes envoûtantes des nébuleuses planétaires sera créée ?

VOIR AUSSIComment une étoile binaire comme Eta Carinae accélère les particules cosmiques

-

LE 2.10.2020: Actualité de la météo /Tempête Alex : Météo France place 1 département en rouge, 14 en orange

- Par

- Le 02/10/2020

- Dans Actualité de la météo,de l'astronomie et de la sciences à la une du jour

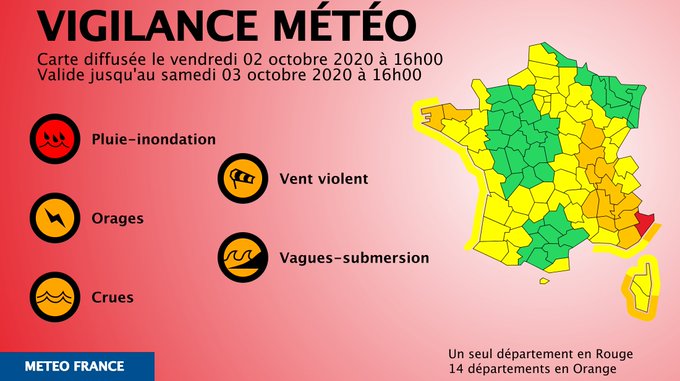

Météo France a placé les Alpes-Maritime en alerte rouge vendredi 2 octobre. 14 autres départements sont en vigilance orange.

- et AFP

La plus grande vigilance est recommandée aux habitants des Alpes-Maritimes. Le département a été placé en vigilance rouge par Météo-France dans son dernier bulletin publié vendredi 2 octobre à 16 heures. En cause, des risques de "pluie-inondation" en raison des violents orages qui frappent le Sud-Est de l'Hexagone, précise l'institut météorologique.

14 départements ont en outre été placés en vigilance orange par Météo France. Il s'agit du Finistère ("pluie-inondation" et "vent violent"), des Côtes-d'Armor ("pluie-inondation"), de la Côte-d'Or ("pluie-inondation"), de la Saône-et-Loire ("pluie-inondation"), du Rhône ("pluie-inondation"), de l'Ain ("pluie-inondation"), de l'Ardèche ("orages"), de l'Isère ("pluie-inondation"), de la Drôme ("orages"), des Hautes-Alpes ("orage" et "pluie-inondation"), des Alpes-de-Haute-Provence ("crue", "orage" et "inondation"), du Vaucluse ("orage"), du Var ("pluie-inondation") et des Alpes-Maritimes. Ce dernier département, placé en alerte rouge pour "pluie-inondation", est également en vigilance orange pour "orages", "crue" et "vague submersion".

60.000 foyers privés d'électricité

Vendredi matin, 100.000 foyers étaient privés d'électricité en Bretagne principalement, dont 45.000 dans le Morbihan, 40.000 en Ille-et-Vilaine et 2.000 dans les Côtes-d'Armor, après le passage de la tempête Alex. À la mi-journée, ce chiffre est passé à 60.000 au total dans le Morbihan et l'Ille-et-Vilaine, selon Enedis. Le Morbihan, jusqu'alors en vigilance rouge, est passé dans la nuit au niveau orange, puis jaune à 6 heures.

"Aucune victime ni blessé n’est à déplorer dans le Morbihan", a souligné la préfecture. Les pompiers du département ont réalisé 428 interventions, selon la même source, "essentiellement pour des chutes d’arbres, des assèchements, des chutes d’objets, des fils électriques arrachés". À Vannes, "200 à 300 m2 de toiture" ont été arrachés au collège Notre-Dame de Ménimur, selon la préfecture. En Loire-Atlantique, les pompiers ont réalisé 41 interventions depuis le début de la tempête, surtout pour des arbres.

Fortes rafales

Le vent, accompagné d'importantes précipitations, a frappé fort les régions ouest et encore plus le Morbihan comme en témoignent les relevés de rafales dans la nuit : 186 km/h à Belle-Île-en-Mer, 157 à l'île de Groix. Météo-France a également relevé 129 km/h à Cholet (Maine-et-Loire) et 116 km/h à Rennes.

Météo-France prévoit un "nouveau renforcement du vent" dans l'après-midi sur le Finistère avec des rafales de 100 à 120 km/h sur la moitié ouest du département" et des "pluies soutenues sur les Côtes-d'Armor et le Finistère".

En prévision de cette première tempête d'automne, la préfecture du Morbihan avait notamment annoncé jeudi soir la "fermeture des établissements scolaires, d'enseignement supérieur et accueils de mineurs de l'ensemble du département" jusqu’à samedi, ainsi que l'interdiction des sentiers littoraux entre jeudi soir et samedi matin.

SOURCES RTL

-

LE 2.10.2020 Actualité de l'Astronomie / Deux tiers de l’univers sont constitués d’énergie noire.

- Par dimitri1977

- Le 02/10/2020

- Dans Actualité de la météo,de l'astronomie et de la sciences à la une du jour

Deux tiers de l’univers sont constitués d’énergie noire

Céline Deluzarche

Journaliste

Des scientifiques ont réussi à obtenir l'estimation la plus précise jamais réalisée de la quantité totale de matière dans l'Univers, en calculant la masse de centaines d'amas de galaxies. Un procédé vieux de 90 ans et pourtant plus fiable que les estimations purement théoriques.

[EN VIDÉO] Qu’est-ce que la matière noire ? La matière noire est l'une des grandes énigmes de l'astrophysique. Si les particules qui la constituent existent bien, elles devraient nous permettre de comprendre l'origine des galaxies. Mais leur nature reste un mystère. Stefano Panebianco, ingénieur de recherche au CEA, nous explique cette question très ouverte.

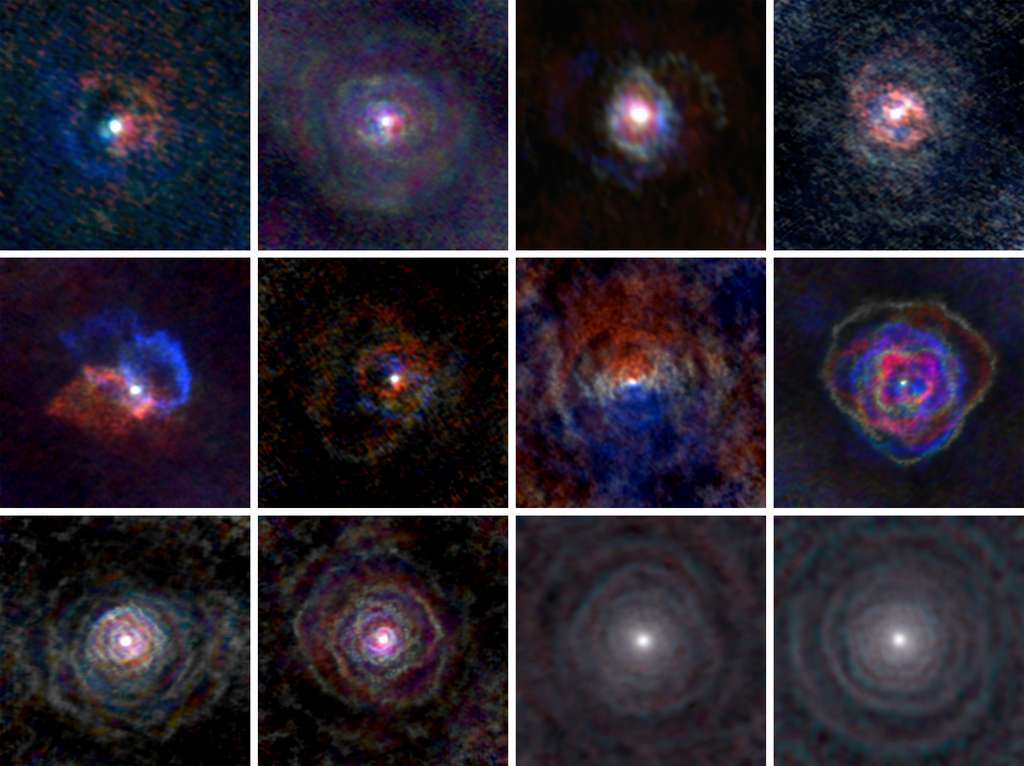

Les astrophysiciens savent depuis longtemps que l'Univers se compose d'environ 5 % de matière constituée d'atomes, que l'on peut observer, et d'environ 27 % de matière noire, une mystérieuse forme de matière qui expliquerait l'attraction gravitationnelle « manquante ». Les 68 % restants seraient constitués d'une non moins mystérieuse « énergie noire », une force répulsive opposée à la gravité et qui expliquerait l'expansion de l'Univers.

Une équipe d'astrophysiciens confirme aujourd'hui ces chiffres et apporte l'estimation la plus précise de la quantité de matière dans l'univers : 31,5 % (plus ou moins 1,3 %), les 68,5 % restants étant donc de l'énergie noire. « C'est la continuation d'un long processus qui a permis depuis 100 ans de progressivement devenir de plus en plus précis », se félicite à l'AFP Gillian Wilson, la coautrice de l'étude publiée lundi dans The Astrophysical Journal.

31,5 % de l’Univers est constitué de matière, dont environ 80 % est de la matière noire invisible. Mohamed Abdullah, UC Riverside

L’équivalent de six atomes d’hydrogène par mètre cube

« Pour mettre cette quantité de matière en contexte, si toute la matière de l'Univers était répartie uniformément dans l'espace, cela correspondrait à une densité de masse moyenne égale à seulement six atomes d'hydrogène par mètre cube, explique Mohamed Abdullah, principal auteur de ces travaux. Cependant, puisque nous savons que 80 % de la matière est en fait de la matière noire, la majeure partie de cette matière n'est pas constituée d'atomes d'hydrogène mais plutôt d'un type de matière que les cosmologistes ne comprennent pas encore ».

Pour prévenir à ce résultat, les chercheurs se sont appuyés sur une technique inventée dans les années 1930 par l'astronome suisse Fritz Zwicky, un des pionniers de la cosmologie qui fut le premier à faire l'hypothèse de l'existence de la matière noire. Il avait remarqué que la masse gravitationnelle des galaxies de l'amas Coma ne suffisait pas à les maintenir ensemble ; il avait alors suggéré l'existence d'une matière invisible. Sa théorie jugée trop disruptive tombera aux oubliettes jusqu'en 1970 et sera remise en avant avec l'astronome américaine Vera Rubin qui apportera une observation plus précise.

VOIR AUSSIAvec la disparition de Vera Rubin, la matière noire est orpheline

Mesurer la masse des amas de galaxies

L'étude publiée aujourd'hui reprend donc ce procédé, qui consiste à observer les orbites des galaxies à l'intérieur des amas. En calculant la force gravitationnelle de chaque amas, il est possible d'en déduire leur masse et donc la quantité d'énergie noire. La difficulté est de mesurer précisément la masse des amas de galaxies, étant donné qu'ils sont souvent trop sombres pour être détectés par les télescopes.

Pour contourner ce problème, les scientifiques ont créé un outil baptisé GalWCat19 cataloguant 1.800 amas de galaxies à partir du Sloan Digital Sky Survey (SDSS, un relevé d'objets célestes établi à partir des observations du télescope de l'observatoire d'Apache Point au Nouveau-Mexique). Ils ont ensuite comparé un échantillon de 756 amas avec celui des simulations numériques pour obtenir un résultat le plus proche possible de la réalité.

« Le grand avantage de cette technique est qu'elle permet de déterminer la masse de chaque amas individuellement plutôt que de se baser sur des méthodes statistiques indirectes, explique Anatoly Klypin, co-auteur de l'article. Nos observations sont en ligne avec celles obtenues par d'autres évaluations théoriques basées sur le fond diffus cosmologique, l'oscillation acoustique baryonique et les supernovae. »

À quoi va ressemble la mort de l’univers ?

À quoi va servir cette nouvelle évaluation ? « La quantité de matière noire et d'énergie noire nous renseigne sur le destin de l’Univers », explique Gillian Wilson. L'hypothèse dominante est celle de la mort thermique de l’univers (Big Freeze) où les étoiles puis les galaxies transforment une partie de leur masse en énergie, ce qui contribue à réchauffer l'espace.

Lorsque la température de l'univers deviendra uniforme, il sera donc impossible pour un astre de se former. Une échéance que nous devrions connaître dans 20 milliards d'année environ. Il n'en reste pas moins que la matière noire, comme l'énergie noire, n'a jamais pu être observée d'aucune manière que ce soit et reste pour l'instant au stade de la théori

-

LE 2.10.2020: Actualité de la météo /Tempête Alex. Chutes d’arbres et inondations dans le Maine-et-Loire

- Par

- Le 02/10/2020

- Dans Actualité de la météo,de l'astronomie et de la sciences à la une du jour

Les pompiers du Maine-et-Loire sont intervenus une dizaine de fois dans la nuit du jeudi 1er au vendredi 2 octobre à cause de la tempête Alex. Principalement pour des chutes de branches et des inondations dues aux fortes pluies qui sont tombées. Ce vendredi matin, le département est à nouveau en vigilance verte.

La tempête Alex a balayé l’Ouest de la France dans la nuit du jeudi 1er au vendredi 2 octobre. Si dans le Morbihan (Bretagne), son passage a fait des dégâts, le Maine-et-Loire a été relativement épargné. Bilan de la nuit pour les pompiers ? Une dizaine d’interventions principalement pour des chutes d’arbres et des inondations causées par les fortes pluies qui sont tombés.

Les secours se préparaient à pire. Météo France avait placé le département en vigilance jaune. Des rafales de vent à 129 km/h auraient été enregistrées à Cholet. Ce vendredi matin, Alex a quitté l’Ouest de la France et se rapproche du sud est en vigilance orange et rouge.

SOURCES OUEST FRANCE

-

LE 2.10.2020 Actualité de l'Astronomie / Astéroïdes : un nouveau doute sur le Grand bombardement tardif.

- Par dimitri1977

- Le 02/10/2020

- Dans Actualité de la météo,de l'astronomie et de la sciences à la une du jour

Astéroïdes : un nouveau doute sur le Grand bombardement tardif

Laurent Sacco

Journaliste

De nombreuses caractéristiques du Système solaire s'expliquent bien en supposant des migrations des planètes géantes. Elles auraient provoqué un intense bombardement de petits corps célestes. Il ne s'est peut-être pas produit il y a environ 4 milliards d'années si l'on en croit des météorites provenant de l'astéroïde Vesta.

[EN VIDÉO] Système solaire : embarquement immédiat Découvrez le Système solaire : c'est un voyage incroyable auquel nous nous invitons. Nous partirons du Soleil pour nous arrêter devant Pluton.

La découverte des Jupiters chaudes en 1995 a contraint les planétologues et astrophysiciens, engagés dans l'élucidation des énigmes de la cosmogonie des exoplanètes, à prendre au sérieux la notion de migration planétaire. Tant et si bien d'ailleurs que l'on s'est aperçu que les planètes géantes du Système solaire avaient très probablement migré, elles aussi, au début de son histoire.

C'est ce qu'implique en effet le fameux « modèle de Nice », proposé et développé au début des années 2000 par l'astronome et planétologue italien Alessandro Morbidelli (de l'Observatoire de la Côte d'Azur à Nice), lequel a été complété par la suite par le modèle du Grand virage de bord, le Grand Tack, développé en particulier par l'astronome Sean Raymond, du Laboratoire d'Astrophysique de Bordeaux.

Le Système solaire est un laboratoire pour étudier la formation des planètes géantes et l'origine de la Vie que l'on peut utiliser conjointement avec le reste de l'Univers, observable dans le même but. MOJO : Modeling the Origin of JOvian planets, c'est-à-dire modélisation de l'origine des planètes joviennes, est un projet de recherche qui a donné lieu à une série de vidéos présentant la théorie de l'origine du Système solaire et en particulier des géantes gazeuses par deux spécialistes réputés, Alessandro Morbidelli et Sean Raymond. Pour obtenir une traduction en français assez fidèle, cliquez sur le rectangle blanc en bas à droite. Les sous-titres en anglais devraient alors apparaître. Cliquez ensuite sur l'écrou à droite du rectangle, puis sur « Sous-titres » et enfin sur « Traduire automatiquement ». Choisissez « Français ». © Laurence Honnorat

Un bombardement planétaire sur la surface de la Terre et la Lune

Ainsi, avec ses collègues Rodney Gomes, Hal Levison et Kleomenis Tsiganis, Alessandro Morbidelli avait avancé en 2005 dans un article du journal Nature qu'une importante migration planétaire avait affecté les planètes géantes du Système solaire il y a 4 milliards d'années environ. On pouvait de cette façon, non seulement expliquer bien des caractéristiques des orbites des corps célestes dans le Système solaire, mais aussi des observations faites suite au programme lunaire Apollo, et qui avait conduit à adopter, au moins pour une partie de la communauté scientifique, le scénario dit du Grand bombardement tardif.

Les échantillons de roches lunaires rapportés sur Terre par les astronautes avaient été analysés par les cosmochimistes qui les avaient mis en relation avec d'autres données, comme celles obtenues avec la connaissance de la topographie lunaire, l'étude du champ de gravité de notre satellite, etc. Les roches collectées lors des missions Apollo 15, Apollo 16 et Apollo 17 à proximité de grands bassins d'impacts que sont respectivement la Mer des Pluies (Mare Imbrium), la Mer des Nectars (Mare Nectaris) et la Mer de la Sérénité (Mare Serenitatis) se sont en particulier révélées intrigantes. En effet, les cosmochronomètres des échantillons donnaient tous des âges presque identiques, à savoir entre 4,1 et 3,8 milliards d'années.

Comment expliquer alors qu'en se basant sur d'autres cosmochronomètres, les cosmochimistes étaient arrivés à la conclusion que la Terre, la Lune et les autres planètes principales du Système solaire s'étaient formées au sein d'un disque protoplanétaire, il y a environ 4,5 milliards d'années, après un véritable jeu de massacre avec des collisions de planétésimaux sur des embryons planétaires, selon un taux de collision exponentiellement décroissant depuis ces 4,5 milliards d'années ?

Une vue d'artiste du Grand bombardement tardif ou Late Heavy Bombardment en anglais. © Mark A. Garlick

En fait, tout se passait comme si un intense pic dans le bombardement de météorites, comètes et planétésimaux laissés par la formation du Système solaire s'était produit il y a environ 4 milliards d'années. Ce sont aussi les âges des plus vieilles roches terrestres et des plus vieilles météorites d'origine lunaire retrouvées sur notre Planète bleue. Un « Grand bombardement tardif » aurait donc été à l'origine des grands bassins lunaires et aurait fait fondre largement la surface de la Terre, remettant à zéro certains des géochronomètres de sa croûte.

Une mémoire du Système solaire avec les astéroïdes

Mais ces dernières années, de plus en plus de critiques se sont élevées en ce qui concerne la datation voire même l'existence du Late Heavy Bombardment ou LHB en anglais. Ainsi, nous ne pourrions pas être sûrs que les datations des roches lunaires ne soient en fait pas biaisées par les éjectas de la mer des Pluies (Mare Imbrium, en latin) qui est la deuxième mer lunaire par sa superficie, après l'Océan des Tempêtes (Oceanus Procellarum) et surtout la plus grande mer associée à un bassin d'impact (son diamètre étant d'environ 1.123 kilomètres).

Une des vidéos prises par la sonde japonaise Kaguya. Elle survole ici la Mer des Pluies. © Jaxa, NH

La Mer des Pluies se serait bien formée il y a environ 4 milliards d'années mais les autres grands bassins d'impact seraient plus anciens. En fait, si tel est le cas, les cratères et les bassins lunaires suivraient bien une loi de décroissance dans le temps, c'est-à-dire que l'intensité du bombardement en petits corps célestes serait bien constamment décroissante depuis environ 4,5 milliards d'années, quelques dizaines de millions d'années après le début de la formation du Système solaire.

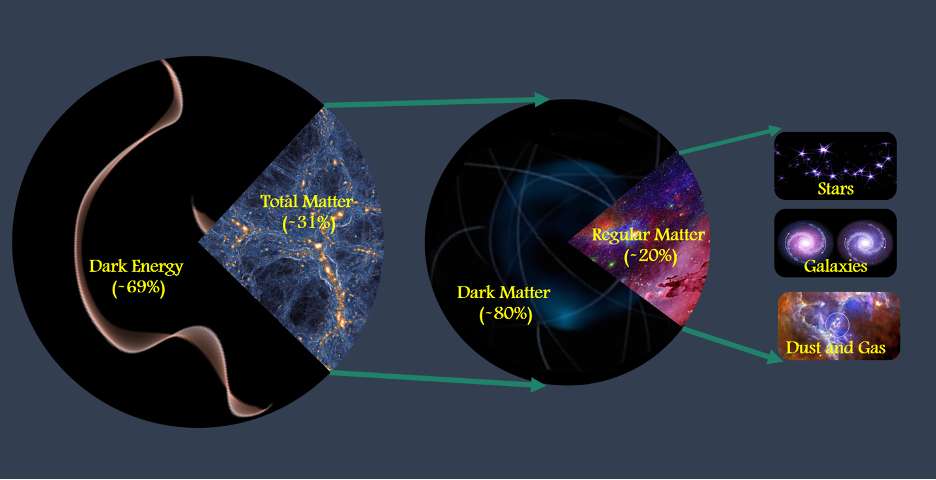

Une nouvelle pièce vient d'être apportée au débat par une équipe de chercheurs japonais des universités de Tokyo et Hiroshima via un article dans Earth and Planetary Letters. Ils se sont penchés sur des météorites que l'on appelle des eucrites, c'est-à-dire des achondrites, plus précisément des météorites différenciées dont le matériau est analogue aux basaltes terrestres et qui sont donc le produit d'un volcanisme effusif. On a toutes les raisons de penser qu'elles viennent de la surface de l'astéroïde Vesta, que l'on connaît bien mieux aujourd'hui grâce au succès de la mission Dawn. Un des échantillons analysés provenait de la fameuse météorite de Juvinas, ou simplement Juvinas, une météorite tombée en 1821 près du village de Juvinas, en Ardèche.

Météorite Juvinas, tombée en 1821 en France. C'est une eucrite, c'est-à-dire une achondrite basaltique, qui provient probablement de l'astéroïde Vesta. Exposée à Paris à l'occasion de l'exposition Météorites, entre ciel et terre, dans le bâtiment de la Grande galerie de l'évolution, au Muséum national d'histoire naturelle de Paris (18 octobre 2017 - 10 juin 2018). © Ariel Provost, CC by-sa 4.0

Mizuho Koike, planétologue de l'université d'Hiroshima explique dans un communiqué la conclusion à laquelle lui et ses collègues sont arrivés : « Selon les études sur les roches lunaires d'Apollo dans les années 1970, la Terre, la Lune et tout le Système solaire intérieur auraient souffert de nombreux impacts météoritiques il y a environ 3,9 Ga. Cet événement est considéré comme un processus clé au cours de l'évolution précoce de notre Planète. Cependant, la validité de l'idée de LHB a été remise en question récemment. Pour trancher, une base de données solide sur les âges des impacts est nécessaire. Nous avons constaté que les roches de Vesta ont enregistré les multiples impacts qui se sont produits il y a entre 4,4 et 4,15 Ga, soit nettement plus tôt que le pic prévu du LHB à ~ 3,9 Ga. En revanche, aucune preuve d'impact n'a été identifiée à 3,9 Ga ou plus. Ces résultats suggèrent que Vesta (et probablement d'autres astéroïdes) n'a pas enregistré le LHB. Au lieu de cela, ils ont subi des impacts massifs à un stade précoce ».

Il est encore probablement trop tôt pour en déduire que le LHB n'a jamais existé ou qu'il s'est produit plus tôt qu'on ne le pensait. D'autres études similaires avec des météorites dont la provenance dans la Ceinture principale d'astéroïdes est bien déterminée seront nécessaires pour cela.

-

LE 2.10.2020: Actualité de la météo /DIRECT. Tempête Alex : les Alpes-Maritimes placées en vigilance rouge, treize départements en alerte orange

- Par

- Le 02/10/2020

- Dans Actualité de la météo,de l'astronomie et de la sciences à la une du jour

Tous les établissements scolaires des Alpes-Maritimes sont fermés pour ce vendredi. Les transports scolaires ne circuleront pas, a fait savoir la préfecture.

Un homme marche à Quiberon (Morbihan) durant le passage de la tempête Alex, le 1er octobre 2020. (LOIC VENANCE / AFP)

CE QU'IL FAUT SAVOIR

Des rafales de vent et d'intenses précipitations. Météo France place, vendredi 2 octobre, les Alpes-Maritimes en vigilance rouge en raison des fortes pluies attendues et des risques d'inondations dus à la tempête Alex. Treize départements de l'Est, du Sud-Est et de la Bretagne sont également en vigilance orange pour pluie-inondations ou orages. Il s'agit de l'Ain, de la Côte-d'Or, des Côtes-d'Armor, de l'Isère, du Rhône, de la Saône-et-Loire, des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, de l'Ardèche, de la Drôme, du Var et du Vaucluse. Le Finistère est également en vigilance orange pour crues et vent.

Les établissements scolaires fermés dans les Alpes-Maritimes. Dans le département du sud-est de la France, les écoles, les collèges, les lycées, les universités mais aussi les crèches resteront fermés pour la journée et les transports scolaires ne circuleront pas. Des cumuls de 200 à 250 mm de pluie sur 24 heures y sont attendus.

Plus de 80 interventions pour les pompiers du Morbihan. Des rafales à 186 km/h à Belle-Ile-en-Mer et à 157 km/h sur l'île de Groix ont été enregistrées dans la nuit. A l'aube, les pompiers du Morbihan avaient déjà effectué "plus de 80 interventions", selon la préfecture, pour des chutes d'arbres, des toitures envolées ou des câbles électriques tombés à terre.

80 000 personnes sans électricité dans le Morbihan. A 5 heures du matin, 80 000 personnes étaient privées d'électricité, principalement sur la bande littorale ou dans l'est du département. "Les équipes d'Enedis Bretagne sont mobilisées sur le terrain pour rétablir le courant dans les meilleurs délais", indique la préfecture dans un communiqué.

La circulation des trains interrompue entre Quimper et Rennes. Cette interruption doit durer jusqu'en fin de matinée ce vendredi. Des perturbations importantes sont également à prévoir dans les Pays de la Loire et en Nouvelle-Aquitaine, a indiqué la SNCF.

SOURCES FRANCEINFO

Français

Français

English

English

Español

Español

Italiano

Italiano

Deutsch

Deutsch

Nederlands

Nederlands

Portuguesa

Portuguesa

Swedish

Swedish

Romanian

Romanian

Polish

Polish

Norwegian

Norwegian

Finnish

Finnish

Bulgarian

Bulgarian

Danish

Danish

Czech

Czech

Croatian

Croatian

Hindi

Hindi

Russian

Russian

Chinese (Simplified)

Chinese (Simplified)

Japanese

Japanese

Arabic

Arabic